Василий Васильевич Розанов

Опавшие листья

Короб первый

Я думал, что все бессмертно. И пел песни.

Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.

(три года уже).

* * *Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.

Даже не интересно…

* * *Что значит, когда «я умру»?

Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам ?

Сам? – ничего.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

* * *Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва – где «я не могу»; где «я могу» – нет молитвы.

* * *Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу» и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.

И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.

(за утрен. чаем).

* * *И бегут, бегут все. Куда? зачем?

– Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?

Да тут – не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся. Это скетинг-ринг, а не жизнь.

(на Волково).

* * *Да. Смерть – это тоже религия. Другая религия.

Никогда не приходило на ум.

……………………………………………………………………………

Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

……………………………………………………………………………

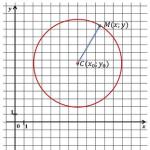

Смерть – конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два – ноль».

(смотря на небо в саду).

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд – дают ноль.

Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду – дают ноль.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем? Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама - Бог? на Божьем месте ?

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

* * *Смерть «бабушки» (Ал. Адр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было грустно за нее. Но я и «со мною» – ничего не переменилось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне не нужна ? Ужасное подозрение. Значит, вещи, лица и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения в них так сказать взятых от подошвы до вершины, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это одиночество вещей еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем и дети, погоревав, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена настанет только для нас. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но целого, всего - ужасно.

Я кончен. Зачем же я жил? !!!

* * *Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, – как обеднилась бы моя жизнь и личность. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

…о чем

писать?

Все написано давно

(Лерм.).

Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

* * *Как самые счастливые минуты в жизни мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алек. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден созерцателем, а не действователем.

Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить.

* * *Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть?

Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?

Что же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

* * *Я пролетал около тем, но не летел на темы.

Самый полет – вот моя жизнь. Темы – «как во сне».

Одна, другая… много… и все забыл. Забуду к могиле.

На том свете буду без тем.

Бог меня спросит:

– Что же ты сделал?

– Ничего.

* * *Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни», и – не помышлять об остальном. Остальное – в «Судьбе»: и все равно там мы ничего не сделаем, а свое («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

* * *Эгоизм – не худ; это – кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть 1/1000 правоты в «анархизме»: не нужно «общего», χοινο“ν: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы вглядеться, что такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это – «троглодиты», так как не имели «всеобщего обязательного обучения» и их не объегоривали янки; но по Библии – это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой).

* * *Проснулся…

Какие-то звуки… И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока – светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубаху голые ножонки, – сидит Вася и, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон.

И ясны спящие громады

Пустынных улиц и светла

Адмиралтейская игла.

Ад-ми-рал-тей-ска-я…

Ад-ми-рал-тей-ска-я…

Ад-ми-рал-тей-ска-я…

Не дается слово… такая «Америка»; да и как «игла» на улице? И он перевирает:

…светла

Адмиралтейская игла,

Адмиралтейская звезда,

Горит восточная звезда.

– Ты что, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, – потому и серьезен:

– Повторяю урок.

– Так нужно учить:

Адмиралтейская игла.

Это шпиц такой. В несколько саженей длины, т. е. высоты.

– Шпиц? Что это??

– Э… крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: игла. Учи, учи, маленькой.

«Глубокое недоумение, как же «меня» издавать? Если «все сочинения... », кто же будет читать?.. А если избранное и лучшее..., то неудобное в том, что некоторые острые стрелы (завершения, пики) всего моего миросозерцания выразились просто в примечании к чужой статье» («Опавшие листья», стр. 375).

Перед этой трудностью стоит всякий издатель Розанова, особенно современный. Выбрав «Опавшие листья», как первый сноп Розановской жатвы, издательство «Rossica» удачно приступило к решению задачи. Эта книга – настоящая энциклопедия Розанова, малый карманный Розанов. Все темы, волнующие его, вошли в эту книгу. Не в капризном соседстве случайных записей, как могло бы показаться с первого взгляда, а в той внутренней необходимой связи, которая дается единством жизни. Нетрудно обнаружить, что самые поверхностные высказывания Розанова – о политике, журналистике, например, – связаны с самыми глубокими корнями его бытия. За видимым хаосом, разорванностью, противоречивостью, приоткрывается тихая глубина. «Опавшие листья», быть может, не самое острое, но самое зрелое из всего, что написал Розанов – осенняя жатва его жизни, уже тронутой дыханием смерти. В предчувствии гибели, но все еще отрочески влюбленный в жизнь, в мельчайшие ее явления, Розанов достигает предельной, метафизической зоркости. И как удивительно – для многих неожиданно, – что эта Розановская зоркость окутывается зоркостью любви.

Ищешь, по привычке, к чему можно было бы прицепить ярлык цинизма, и не находишь. Эта книга исполнена нежности и печали. Конечно, человек религиозный, как и человек политический, вообще человек убеждений будет ранен многим. Но как поднимется рука судить того, кто сам так беспощадно казнит себя? Кто стоит перед Богом и перед миром с содранной им кожей, чтобы больнее было жить?

Противоречия Розанова? Они на каждой странице. Но в них уже нет ничего от игры, от резвости ума, дерзости иррационализма. Он просто слишком ясно видит обе стороны медали, говоря языком его любимой нумизматики. Он часто видит их одновременно, и не имеет ни силы, ни желания преодолеть их актом воли. В выборе для него, вероятно, всегда есть что-то насильственное, бесчеловечное. Не только вечные розановские темы – , еврейство – все время выворачиваются наизнанку. О самых чуждых, презренных для него вещах Розанов, в этот час осенней справедливости, готов найти порой трогательные и примиряющие слова. Удивительно читать в этой книге апологию низких истин: морали, ума, западничества, либерализма, даже русской журналистики. И еще удивительнее, что в апологии соблюдена мера. Розанов точно знает, что он может простить и принять в чуждом ему порядке бытия. Категория меры, столь ему несродная, торжествует, как найденное равновесие сердца: как возможный предел благословения жизни.

Любовь и есть подлинная тема «Опавших листьев», начало и конец книги, которая за множественностью тем имеет одну основную, биографическую: умирание любимой, той, кого Розанов называет «другом». Течение болезни, жестокая обыденность медицины, приближение конца, отмеченное этапами разложения – сообщают жестокую правдивость жизни самым отвлеченным страницам. Ибо мы знаем: о чем бы ни была мысль Розанова, она питается из источников любви и смерти.

Разумеется, можно сказать: всякая большая мысль о человеке – всегда о любви и смерти. Все дело в том, что такое смерть, что такое любовь для Розанова. «Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь»,― повторяет он. Как древний еврей, он плохо верит в бессмертие. Да «бессмертие души» его нисколько не утешает – его, который хочет «на тот свет прийти с носовым платком. Ни чуточку меньше». Страшно умирание тела, вещей, нежно любимых, «до дырочки в сапоге». Лишь через любовь к конкретной личности он ощущает бессмертие, но никакая религия не может гарантировать ему носового платка в вечности. Он мучается временностью человека, категорией времени, но не хочет отказаться ни от чего, что во времени, ибо сюда он излил всю свою любовь без остатка. Отсюда безвыходность его трагедии.

Его любовь раздваивается, как эрос и жалость, оставаясь единой. И это единство – самое важное в завещании Розанова. Быть может, магнитные бури пола уже потеряли свою напряженность к осенним дням. Но несомненно, что в Розановском восприятии пола отсутствует все жестокое, несмотря на его увлечение сирийскими и фаллическими культами. Самые интимные признания в «Опавших листьях» об этом свидетельствуют. Лишь чадородие, то есть материнство, т. е. жалостная, кормящая любовь, его вдохновляет. Это библейское и, притом, женское понимание любви делает Розанова единственным в сфере нашей язычески-христианской культуры.

Его любовь к телу оказывается любовью к «душе тела». А дух – лишь «запахом тел ». – «Будем целовать друг друга, пока текут дни. Слишком быстротечны они – будем целовать друг друга». О чем это? Об Эросе? Но под страницей заметка о смерти доктора Наука.

Любовь для Розанова – жалость и боль о человеке. Не восхищенное созерцание (платонизм), а отогревание в невыносимом холоде жизни. «Больше любви, больше любви, дайте любви. Я задыхаюсь в холоде. У, как везде холодно.» Вот почему нет святее имени матери («мамочкой» зовет он своего « друга»). «Звезды жалеют ли? Мать – жалеет: и да будет она выше звезд». Только с болью о человеке Розанов может мыслить и Бога, тревожно вопрошая об этом: «Болит ли о нас? Есть ли у Бога вообще боль?» Лишь погружаясь в жалость, Розанов встречается со Христом. Все еще отвращаясь от Евангелия (как аскезы), он ставит вопрос о смысле Христовой жертвы. Не Искупителя, не Победителя смерти, а страдальца и, притом, побежденного, готов принять Розанов. «Если так: и Он пришел утешить страдание, которого обойти невозможно, победить невозможно, и, прежде всего, в этом ужасном страдании смерти и ее приближениях, тогда все объясняется. Тогда Осанна! Но так ли это? Не знаю».

Погруженный в эту религию жалости, Розанов отменяет все заповеди, кроме одной: любовь к человеку – «остальных можешь не исполнять». Отсюда страницы, посвященные друзьям – пронзительной нежности. Нельзя, однако, не почувствовать, как тонет в этой жалостной стихии чувство личности. О самой любимой, о «друге» Розанов не умеет сказать почти ничего конкретного. Она остается для нас бледною тенью Женщины, Русской женщины, Матери, Христианки – мы не видим ее живого лица. Одна и та же бескачественная любовь разливается в мире.

Слабо чувствуя личность, Розанов начисто отрицает царство идей. Идеи доступны ему лишь в теплых, очеловеченных сгустках быта. Переводя с платоновского языка на христианский, придется сказать, что в Библии Розанова нет места ангелам.

Вот почему с такою легкостью совершается в Розанове разложение социального сознания, и притом двойного: консервативно-церковного и радикально-позитивистского. Вся изумительная вспышка Розановского гения питается горючими газами, выделяющимися в разложении старой России. Думая о Розанове, невольно вспоминаешь распад атома, освобождающий огромное количество энергии. От «Понимания» к «Опавшим листьям»: не случайно, что вершины своего гения Розанов достигает в максимальной разорванности, распаде «умного» сознания. Розанов одновременно и рождается сам в смерти старой России и могущественно ускоряет ее гибель. Иной раз кажется, что одного «Уединенного» было бы достаточно, чтобы взорвать Россию.

Но если Розанов, убийца идей, выполнял провиденциальную функцию разрушителя империи, то в нем же умирающая Россия находит своего плакальщика. Плач о России, предчувствие ее гибели – одна из самых жгучих тем «Опавших листьев». Здесь Розанов возвышается до жутких пророчеств: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы должны ее любить именно, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно, когда наша «мать» пьяна, лжет, и вся запуталась в грехе, мы и не должны отходить от нее. Но это еще не последнее: когда она наконец умрет и будет являть одни кости – тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного, и всеми плюнутого. Так да будет» ...

В.Розанов (1856–1919 гг.) - виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии "серебряного века", тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, - теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX - начала XX в. и пережившей своеобразное "второе рождение" уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…

"Опавшие листья" - одно из самых известных произведений В.В. Розанова. В его основе лежит принцип случайных записей: заметки на полях, мысли, впечатления, подчас бесформенные и непоследовательные.

Василий Розанов

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

(Короб первый)

Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.

(три года уже).

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.

Даже не интересно.

Что значит, когда "я умру"?

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам?

Сам? - ничего.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в "марте" эти 60 руб. войдут в "итог". Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва - где "я не могу"; где "я могу" - нет молитвы.

Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют.

"Прибавляет" только теснейшая и редкая симпатия, "душа в душу" и "один ум". Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.

И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.

(за утрен. чаем).

Да тут - не volo, a скорее ноги скользят, животы трясутся. Это скетинг-ринг, а не жизнь.

(на Волково).

Да. Смерть - это тоже религия. Другая религия.

Никогда не приходило на ум.

Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Смерть - конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни "самых законов геометрии".

Да, "смерть" одолевает даже математику. "Дважды два - ноль".

(смотря на небо в саду).

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд - дают ноль.

Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду - дают ноль.

Кому этот "ноль" нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?

Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама - Бог? на Божьем месте?

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

Смерть "бабушки" (Ал. Адр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было грустно за нее. Но я и "со мною" - ничего не переменилось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело "со мною" не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне не нужна? Ужасное подозрение. Значит, вещи, лица и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения в них, так сказать, взятых от подошвы до вершины, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это одиночество вещей еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем и дети, погоревав, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена настанет только для нас. "Конец", "кончено". Это "кончено" не относительно подробностей, но целого, всего - ужасно.

Я кончен. Зачем же я жил?!!!

Если бы не любовь "друга" и вся история этой любви, - как обеднилась бы моя жизнь и личность. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

…о чем писать?

Судьба с "другом" открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

Как самые счастливые минуты в жизни мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алек. Пет. П-ва, рассказ "друга" о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден созерцателем, а не действователем.

Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить.

Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть?

Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?

Что же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

Я пролетал около тем, но не летел на темы.

Самый полет - вот моя жизнь. Темы - "как во сне".

Одна, другая… много… и все забыл.

Забуду к могиле.

На том свете буду без тем.

Бог меня спросит:

Что же ты сделал?

Нужно хорошо "вязать чулок своей жизни", и - не помышлять об остальном. Остальное - в "Судьбе": и все равно там мы ничего не сделаем, а свое ("чулок") испортим (через отвлечение внимания).

Эгоизм - не худ; это - кристалл (твердость, неразрушимость) около "я". И собственно, если бы все "я" были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., "государство" (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть 1 /1000 правоты в "анархизме": не нужно "общего", κοινόω: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы вглядеться, что такое "доисторическое существование народов": по Дрэперу

Розанов В В

Опавшие листья (Короб первый)

Василий Васильевич Розанов

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Короб первый

Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.

(три года уже).

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.

Даже не интересно…

Что значит, когда «я умру»?

Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.

Библиографы будут разбирать мои книги.

Сам? - ничего.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва - где «я могу»; где «я могу» - нет молитвы.

Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа

в душу» и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.

И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.

(за у трен. чаем).

И бегут, бегут все. Куда? зачем? - Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?1 Да тут - не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся Это скетинг-ринг, а не жизнь.

(на Волкова).

Да. Смерть - это тоже религия. Другая религия.

Никогда не приходило на ум.

Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

Смерть - конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два - ноль».

(смотря на небо в саду).

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд-дают ноль. Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду - дают ноль.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?

Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. п. ведь тогда не выйдет ли: она сама - Бог? на Божьем месте.

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

Хочу (лат.).

Смерть «бабушки» (Ал. Андр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было грустно за нее. Но я и «со мною» - ничего не переменилось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне не нужна? Ужасное подозрение. Значит, вещи, лица и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения в них, так сказать, взятых от подошвы до вершины, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это одиночество вещей еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем, и дети, погоревав, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена настанет только для нас. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но целого, всего ужасно.

Я - кончен. Зачем же я жил?!!

Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, - как обеднилась бы моя жизнь и личность. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И, верно, все скоро оборвалось бы.

… о чем писать? Все написано давно

Судьба с «другом» открьша мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

Как самые счастливые минуты мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алекс. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден созерцателем, а не действователем.

Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить.

Что же я скажу (на т. е.) Богу о том, что Он послал меня Увидеть?

Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?

Что же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

Я пролетал около тем, но не летел на темы. Самый полет - вот моя жизнь. Темы - «как во сне». Одна, другая… много… и все забыл. Забуду к могиле. На том свете буду без тем. Бог меня спросит:

Что же ты сделал?

Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни» и - не помышлять об остальном. Остальное - в «Судьбе»: и все равно там мы ничего не сделаем, а свое («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

Эгоизм - не худ; это - кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть 1/1000 правоты в «анархизме»: не нужно общего, KOIVOV: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы вглядеться, чтб такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это «троглодиты», так как «не имели всеобщего обязательного обучения» и их не объегоривали янки; но по Библии - это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой).

Проснулся…

Какие-то звуки… И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока - светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубаху голые ножонки, - сидит Вася, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон:

И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла. Ад-ми-рал-тей-ска-я… Ад-ми-рал-тей-ска-я… Ад-ми-рал-тей-ска-я…

Не дается слово… такая «Америка»; да и как «игла» на улице? И он перевирает:

Адмиралтейская игла, Адмиралтейская звезда, Горит восточная звезда.

Ты что, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, - потому и серьезен:

Повторяю урок.

Так нужно учить:

Адмиралтейская игла.

Это шпиц такой. В несколько саженей длины, т. е. высоты.

Шпиц? Что это?

Э… крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: игла. Учи, учи, маленькой.

И - повернулся. По дому - благополучно. В спину мне слышалось:

Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда, Ад-ми-рал-тей-ска-я игла.

Не литература, а литературность ужасна: литературность души, литературность жизни. То, что всякое переживание переливается в играющее, живое слово, но этим все и кончается, - само переживание умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова. Слово не возбуждает, о нет! оно расхолаживает и останавливает. Говорю об оригинальном и прекрасном слове, а не о слове «гак себе». От этого после «золотых эпох» в литературе наступает всегда глубокое разложение всей жизни, ее апатия, вялость, бездарность. Народ делается как сонный, жизнь делается как сонная. Это было и в Риме после Горация, и в Испании после Сервантеса. Но не примеры убедительны, а существенная связь вещей.

Василий Васильевич Розанов

Опавшие листья

Короб первый

Я думал, что все бессмертно. И пел песни.

Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.

(три года уже).

* * *Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.

Даже не интересно…

* * *Что значит, когда «я умру»?

Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам ?

Сам? – ничего.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

* * *Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва – где «я не могу»; где «я могу» – нет молитвы.

* * *Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу» и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.

И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.

(за утрен. чаем).

* * *И бегут, бегут все. Куда? зачем?

– Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?

Да тут – не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся. Это скетинг-ринг, а не жизнь.

(на Волково).

* * *Да. Смерть – это тоже религия. Другая религия.

Никогда не приходило на ум.

……………………………………………………………………………

Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

……………………………………………………………………………

Смерть – конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два – ноль».

(смотря на небо в саду).

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд – дают ноль.

Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду – дают ноль.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем? Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама - Бог? на Божьем месте ?

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

* * *Смерть «бабушки» (Ал. Адр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было грустно за нее. Но я и «со мною» – ничего не переменилось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне не нужна ? Ужасное подозрение. Значит, вещи, лица и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения в них так сказать взятых от подошвы до вершины, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это одиночество вещей еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем и дети, погоревав, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена настанет только для нас. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но целого, всего - ужасно.

Я кончен. Зачем же я жил? !!!

* * *Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, – как обеднилась бы моя жизнь и личность. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

…о чем

писать?

Все написано давно

(Лерм.).

Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

* * *Как самые счастливые минуты в жизни мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алек. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден созерцателем, а не действователем.

Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить.

* * *Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть?

Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?

Что же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

* * *Я пролетал около тем, но не летел на темы.

Самый полет – вот моя жизнь. Темы – «как во сне».

Одна, другая… много… и все забыл. Забуду к могиле.

На том свете буду без тем.

Бог меня спросит:

– Что же ты сделал?

– Ничего.

* * *Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни», и – не помышлять об остальном. Остальное – в «Судьбе»: и все равно там мы ничего не сделаем, а свое («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

* * *Эгоизм – не худ; это – кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть 1/1000 правоты в «анархизме»: не нужно «общего», χοινο“ν: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы вглядеться, что такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это – «троглодиты», так как не имели «всеобщего обязательного обучения» и их не объегоривали янки; но по Библии – это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой).

* * *Проснулся…

Какие-то звуки… И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока – светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубаху голые ножонки, – сидит Вася и, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон.

И ясны спящие громады

Пустынных улиц и светла

Адмиралтейская игла.

Ад-ми-рал-тей-ска-я…

Ад-ми-рал-тей-ска-я…

Ад-ми-рал-тей-ска-я…

Не дается слово… такая «Америка»; да и как «игла» на улице? И он перевирает:

…светла

Адмиралтейская игла,

Адмиралтейская звезда,

Горит восточная звезда.

– Ты что, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, – потому и серьезен:

– Повторяю урок.

– Так нужно учить:

Адмиралтейская игла.

Это шпиц такой. В несколько саженей длины, т. е. высоты.

– Шпиц? Что это??

– Э… крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: игла. Учи, учи, маленькой.

И повернулся. По дому – благополучно. В спину мне слышалось:

Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда,

Ад-ми-рал-тей-ская игла.

……………………………..

Вот почему литературы, в сущности, не нужно: тут прав К. Леонтьев. Почему, перечисляя славу века, назовут все Гёте и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга». В самом деле, «почему»? Почему «век Николая» был «веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя», а не веком Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет – так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты назвали полководцев «Скалозубами» и «Бетрищевыми». Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и «кой-какая», – «на задворках».

Поэтому нет ли провиденциальности, что здесь «все проваливается»? что – не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь – а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б., мы живем в великом окончании литературы.

* * *Листья в движении, но никакого шума. Все обрызгано дождем сквозь солнце. И мамочка сказала:

– Посмотри.

Я глядел и думал то же. Она же думала и сказала:

– Что может быть чище природы…

Она не говорила, но это была ее мысль, которую я продолжал:

– И люди и жизнь их уже не так чисты, как природа…

Мамочка сказала:

– Как природа невинна. И как поэтому благородна…

(лет восемь назад в саду).

Когда я прочел это мамочке, она сказала:

– Это было года четыре назад.

Это еще было до болезни, но она забыла: тому – лет восемь. Она прибавила:

– Ты теперь несчастен, и потому вспоминаешь о том, когда мы были счастливы.

Прихрамывая, несет полотняные туфли, потому что сапоги я снял и по ошибке поставил торжественно перед собою на перильцах балкона («куда-нибудь»).

И все хромает.

И все помогает.

– Как было нехорошо вчера без тебя. Припадок. Даже лед на голову клала (крайне редкое средство).

* * *Иду. Иду. Иду. Иду…

И где кончится мой путь – не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее, «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.

(окружной суд, об «Уединен.»).