Почему-то так исторически сложилось, что мы с интересом относимся к греческой мифологии, античности, с восторгом читаем о 12 подвигах Геракла, с увлечением изучаем Древний Египет, но почти совсем не знаем собственного прошлого, своих древних традиций, имеем самые смутные представления о язычестве и мифологии древних славян , равнодушны к собственном фольклору, сказкам, былинам, народным представлениям. А ведь славянская мифология не менее интересна и важна для наших народов. Даже школьник знает, кто такие Зевс, Аполлон, Гера, но спросите русского человека, украинца, белоруса, в кого же верили его предки, он разве что припомнит одного Перуна, да и то не сможет толком объяснить, какую функцию выполнял этот бог. То же самое касается и так называемой «низшей мифологии», древнеславянского бестиария. Ведь даже здесь западных мифологических существ мы знаем лучше, хотя те же упыри, оборотни, русалки - это часть славянской культуры.

Язычество наравне с христианской традицией питало наш фольклор, это богатый источник образов, ассоциаций, сюжетов, героев, художественных средств, фразеологизмов, народной мудрости. Но эти богатства не остались в прошлом, они перешли по наследству и к русской литературе: вспомним хотя бы Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Петербургский сборник» и многое другое), А.К.Толстого («Упырь», «Князь Серебряный») и А.С.Пушкина («Руслан и Людмила», сказки). Наши классики с большим уважением и интересом относились к сказкам, пословицам, народным песням и использовали их образы в своих произведениях. И для лучшего понимания нашей собственной истории, традиций знание этого пласта славянской культуры необходимо. Причём сюда относятся и западные, и южные славяне, я говорю здесь не только о русских, в мифологиях наших народов много общего, у них одни корни. Мифология, фольклор - ещё одна вещь, которая нас роднит, несмотря на разные исторические пути, на все отличия. Эти представления сформировали наши народы, они влияли на жизнь древних людей, на их поступки, семейный уклад.

Изучение славянской мифологии

В этой статье я не буду пытаться охватить всю тему, ведь она чрезвычайно обширна и потребует не одной статьи и даже не одной книги. Здесь мы поговорим только о некоторых основных вещах, языческом пантеоне, мировоззрении славян. К тому же у меня пока не было возможности изучить всю имеющуюся литературу и обобщить довольно противоречивый материал, я и не претендую сейчас на какие-либо собственные открытия. В данном случае я опираюсь в основном на концепцию и книги Бориса Александровича Рыбакова «Язычество древних славян» и «Язычество Древней Руси». Позднее я обращусь и к другим книгам и напишу и о более частных моментах, дополню данную статью, т.к. тема меня самого очень интересует и я в неё погружён. Меня привлекает и сама история Древней Руси.

К сожалению, изучение славянской мифологии сильно осложнено отсутствием источников, специально описывающих все народные представления и традиции. Это вызвано отчасти тем, что христианство отчаянно боролось со всеми языческими «пережитками», церковные власти казнили волхвов, порицали тех, кто оставался верен старым, дедовским традициям, запрещали народные праздники, имеющие языческие корни. Многое забылось, во всей полноте всю мифологическую систему вряд ли удастся восстановить. Античной мифологии повезло гораздо больше. Однако не всё утеряно, несмотря на распространённые уверения в том, что христианство было принято на Руси безболезненно и люди не оказали сопротивления, на самом деле язычество просуществовало ещё долго после принятия христианства, неоднократно и в X, и даже в XI-XII вв. происходило возвращение части населения к старым традициям, древним богам. Это было вызвано и нечистоплотностью священников, несоответствию их поведения тем нормам, которым они учили людей, но также и объективными, не зависящими от них условиями - неурожаем, засухой, страшным голодом, болезнями. В эти моменты вера людей в христианского бога слабела, а волхвы, знатоки древних традиций, сохранившиеся и до этого времени, снова начинали пользоваться авторитетом, вели за собой народ. Язычество было всегда ближе к простым людям, ремесленникам, крестьянам, в то время как христианская вера чаще всего поддерживала авторитет существующей власти. Ещё Иван Грозный застал в деревнях языческие праздники и ритуалы, лично в них участвовал в молодом возрасте, а затем, придя к власти и будучи человеком глубоко религиозным (что, однако, как-то сочеталось в его натуре с проявлениями крайней подозрительности и жестокости) осуждал эти народные гуляния и велел церкви всячески бороться с подобными верованиями. Многие обряды просуществовали даже вплоть до конца XIX века, о чём свидетельствуют заинтересовавшиеся ими в то время этнографы. Именно тогда и были сделаны первые попытки изучения, описания этих представлений. Даже люди, далёкие от филологии, наверняка назовут имя хотя бы одного человека, посвятившего свою жизнь собиранию сказок, изучению народных традиций - Александр Николаевич Афанасьев. Труды этого учёного, правда, сильно устарели, в то время у него не было ни соответствующей методологии, ни примеров исследований, на которые можно было бы ориентироваться. Ему приходилось многое додумывать, угадывать самому, реконструировать славянскую мифологию, что неизбежно сопровождается ошибками, хотя его книги до сих пор интересны и важны, а в те годы его труды были и вовсе очень смелыми и оригинальными, почти не имеющими аналогов. Тут бы ещё стоило упомянуть хотя бы и Измаила Ивановича Срезневского, филолога-слависта, этнографа, преподавателя Петербургской Академии наук, а также моего земляка, учёного-слависта из Тулы - Ивана Петровича Сахарова, А.А. Потебню и В.Я. Проппа. Именно эти люди стояли у оснований как филологии в современном её виде, так и славянской этнографии.

Княжеский Курган Черная могила в Чернигове

В годы советской власти интерес к язычеству не особенно приветствовался, как, впрочем, и ко многим другим вещам. Если даже христианство было в то время не в чести, что же говорить о каких-то там древних религиях и странном интересе к ним. Даже книги Афанасьева не переиздавались до 80-х годов, хотя сейчас сложно понять, что может быть в них контрреволюционного и опасного, ведь это наша история. В то же время с 80-х и особенно в 90-е, нулевые годы интерес к язычеству резко возрастал. И не только на уровне изучения, появились даже сторонники этой древней религии, «родноверы». Они же и изучали язычество, а, изучая и реконструируя, открыто верили в древних богов. Ни осуждать, ни хвалить этот аспект я не собираюсь, но изучение истории и культурологии даже не со стороны специалистов-историков и филологов (а среди этих людей было много учёных из естественных и точных наук, что примечательно) - это определённо положительный момент. Лишь бы исследования эти были добросовестными. На данный же момент существует огромное количество исследований, часто противоречащих друг другу, носящих полемический характер. Это сотни книг, тысячи статей, сборники археологических отчётов. Славянская мифология изучалась учёными самых разных стран. Это и чешские исследователи, и русские, и украинские, польские. Такое богатство материалов и точек зрения позволяет нам сформировать более чёткие представления о вопросе.

Основные источники для изучения славянской мифологии

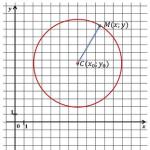

На основе чего восстанавливается древняя мифология, что помогает нам её реконструировать, каковы основные источники? Языческие представления пережили несколько этапов, они не оставались неизменными, некоторые основные идеи формировались ещё во времена первого-второго тысячелетия до нашей эры, но судить о том времени достаточно сложно. Рыбаков в своей книге «Язычестве древней Руси» делает очень подробный экскурс то время, ниже мы немного затронем этот вопрос. Язычество развивалось и достигло наибольшего расцвета как раз к VIII-IX векам, то есть ко времени крещения Руси. Восстановить примерное направление эволюции мифологии и её основные черты нам помогают древнерусские летописи, труды греческих, римских и восточных историков и путешественников, скандинавские саги. К сожалению, у наших древнерусских летописцев-христиан не было цели полно описать языческие представления, донести эти сведения для потомков. Они же не могли загадывать так далеко вперёд. Сами летописи, несмотря на распространённое заблуждение, писались не с целью написать историю для будущих поколений, летопись должна была узаконить власть князя, показать её сакральный характер, объединить разные племена и города под его началом, сформировать положительный образ власти (прямо как и в наши времена). Наверное, летописцами управлял и чисто исследовательский интерес, но в то время люди вообще мыслили другими категориями и чуть ли не каждый год ожидали конца света, а вовсе не были заинтересованы в заглядывании в далёкое будущее, абстрактных размышлениях об историческом процессе. Сейчас нам сложно понять, что древний человек - это не наш современник, но с другим языком и в другой одежде, он воспитан иначе и мыслит в других категориях. Как бы то ни было, важно, что все описания языческих ритуалов, народных празднеств, древних богов носят резко негативный характер. Книжники писали о том, что сами непосредственно видели и что всем их современникам было хорошо известно, и они писали об этом для порицания, для того чтобы указать, как делать не нужно. Поэтому и сведения о мифологии мы получаем чаще из поучений, направленных против них.

Виктор Михайлович Васнецов. Тризна по Олегу

Виктор Михайлович Васнецов. Тризна по Олегу

Интересным и важным источником служит также «Слово о полку Игореве» (XII в.), автор которого широко использовал языческие образы, эпитеты, метафоры, открыто называл имена древних богов, прославляя эпоху Владимира Мономаха, когда Русь была едина и могла противостоять кочевникам, вечной угрозе для нашей земли. Здесь боги упоминаются без осуждения, что важно, а наши князья и княгине оказываются способными превращаться в птиц и зверей. Герои непосредственно обращаются к солнцу как к богу и просят его о помощи. Всё это объясняется существованием на Руси культа волка и солнечных божеств и героев.

То, что не удаётся извлечь из текстов, в которых сведения о язычестве фрагментарны, помогает восстановить археология. Каменные памятники, найденные курганы, бытовые предметы, наряды, дома, украшения, прикладное искусство дают нам важную информацию. Все эти вещи часто имеют на себе солнечные и растительные символы, которые направлены на то, чтобы принести благополучие и огородить людей от неприятностей, злых сил, обладающих огромной властью и находящихся повсюду вокруг. Этнографические материалы, собранные в XIX-XX веках, также служат важным источником информации. В деревнях и на окраинах дольше всего сохранялись старые представления и ритуалы, там они продолжали влиять на жизнь людей. Эти сохранившиеся традиции удаётся связать с древними временами. Сюда же относятся и произведения фольклора, сказки, былины, мифы, песни, пословицы и поговорки. Сам язык хранит в себе память и мудрость веков, свидетельствует обо всех произошедших изменениях. Названия деревень и городов, речек, гор часто доносят до нас знания о древних, языческих временах, поэтому ономастика является наукой, помогающей изучению мифологии. Кроме того, многое удаётся понять, сопоставляя представления разных народов, используя знания и методы религиоведения и культурологии, обращаясь к материалам, исследованным такими учёными, как К. Г. Юнг, Джеймс Фрэзер, Эдвард Тайлор, А.А. Потебня, В.Я. Пропп. Без знания трудов этих исследователей, их концепций изучение и славянской мифологии невозможно.

Мировоззрение древних славян. Основные этапы развития язычества

Каким же видели мир древние славяне, во что они верили? Для древних людей весь мир был одухотворён, наполнен жизнью. Мифы пытаются объяснять и движение солнца и планет, и смену дня и ночи, времён года. Они в какой-то мере пытаются описать, как устроен мир, откуда он произошёл, какие силы на него влияют. Волшебные существа населяли всю земли, славяне молились священным рощам и деревьям, речкам, колодцам. Они верили в русалок (крылатых дев, приносящих на землю небесную влагу, дарующих живительный дождь и возвращающихся к нам весной) и домовых, духов предков, которых чтили и которые помогали людям. Верили и в упырей-вампиров, навий, злых духов, которые приносили вред. Люди знали, как оборониться от одних и как привлечь других, как избежать опасности, чего нужно остеречься, а как повлиять с помощью ритуала на природные процессы нужным образом.

В каждом народе солнце воспринималось как основной источник всех земных благ, как божественный покровитель, посылающий свет и тепло, позволяющий созревать плодам. Отсюда и многие боги были связаны с солнцем. Срезневский в своей небольшой работе верно указал на то, что многие славянские боги имели отношение к солнцу (Дажьбог, Хорс, Сварог, Святовит). Солнцу приносились жертвы, ему молились. Оно представлялось людям в виде воина, часто едущего на колеснице (устойчивый образ в разных культурах), запряжённой птицами или огненными конями. Оно было небесным царём, управляющим земной жизнью. С различными циклами солнечной активности были связаны и все основные языческие праздники. Все верования так или иначе связаны с основами жизнедеятельности народов, их бытом. И, безусловно, язычество древних славян было связано вначале с деятельностью охотников и собирателей, а затем, когда сменился уклад, с аграрным трудом и разведением скота. От земли и погодных условий зависело ни больше ни меньше - выживание всего племени. Отсюда одушевление и обожествление самой земли, не случайно, например, обращение «Мать Сыра-Земля» и культ богини земли. Плодородие связывалось при этом не только с урожаем, но и с благополучным рождением детей, пополнением скота и дичи. Ритуалы, связанные с плодородием, носили и отчасти сексуальный характер. Новые люди были нужны племени для его благополучия, рождению детей радовались и этого ждали. Плодовитость женщины была важным качеством, она ассоциировалась с естественными процессами в самой природе. Удивительно точно народ умел подмечать, когда засеянным полям нужен дождь, а когда он окажется для них губительным, когда стоит особенно остерегаться грозы, а когда нужно прощаться со слишком сильным теплом. Всё это веками закреплялось в языческих ритуалах и мифах. Эти праздники во многом дожили и до нашего времени, однако некоторые даты были передвинуты церковью, место старых языческих праздников заняли православные, а некоторые христианские святые заняли место старых богов, сохранив их основные функции и черты (святой Власий вместо Волоса, Илья Пророк вместо Перуна). У древних славян существовал фаллический культ, причём фаллос, видимо, символизировал Рода. Явный фаллический характер имеет известный Збручский идол, найденный в реке Збруч (приток Днестра). Завуалированные и явные изображения фаллоса играли важную роль в некоторых обрядах, особенно в свадебном. Связь сексуальной сферы и земледельческой магии прослеживается, например, в традиции совершения ритуального коитуса на засеянном поле.

Славяне приносили богам жертвы - зерно, мёд, приготовленную пищу, животных. Определённое время в жертву приносили и людей, чаще чужестранцев, из-за чего некоторые древние языческие города, пользовавшиеся такой славой, путешественники старались обходить. Особенно кровавым и воинственным был культ Перуна. У славян существовали специальные святилища для прославления богов и молитв - капища - с местами для жертвоприношений - требищами. Обычно капища создавались в труднодоступных, защищённых местах - на холмах, горах, посередине болот (видимо, связь с водой). Места, имевшие раньше ритуальное значение, часто до сих пор сохраняют свои языческие названия - красные, Лысые, Девичьи горы, где, по поверьям, собирались ведьмы на свои шабаши, река Волхов, куда были сброшены языческие боги Новгорода, урочище Перынь, где археологами было найдено древнее капище, город Дедославль (явная связь с культом предков). Существовал обычай зажигать костры на вершинах гор в ночь на Ивана Купалу, сохранившийся в Прикарпатье до XIX века и описанный этнографами. Это было очень торжественное зрелище, видное на сотни вёрст вокруг.

Заклинание льна и пряжи на браслете из городища (Галицкое княжество) XII-XIII века.

Заклинание льна и пряжи на браслете из городища (Галицкое княжество) XII-XIII века.

Определённые предметы культа, деревянные скульптуры домовых были и в жилых домах. В капищах находились идолы, чаще всего, видимо, славяне делали их из дерева, из-за чего большинство из них не сохранилось до нашего времени. Идолы представляли собой деревянные столбы с антропоморфными чертами и традиционными для каждого бога атрибутами. Перуна изображали с мечом, Велеса с рогом, символизирующим изобилие. Святилища окружались рвами и каменными валами, обычно в центре расчищенной площадки стояла фигура главного бога или жертвенник. В этих местах находят кострища, кости животных, а иногда и человеческие останки. Поклонялись не только искусственно сделанным идолам, но и необычным природным объектам. Археологи нашли деревья с кабаньими клыками в них, имевшими, очевидно, ритуальное значение. Обнаруживаются большие камни необычной формы, выполнявшие функции идолов или камешки с естественными дырками внутри, которые, как считалось, отгоняли злых духов, приносили удачу. Среди древних славян долгое время существовали культы медведя и культ волка. Медведь, видимо, был тотемным зверем, отсюда необычная описательная, иносказательная форма имени - «ведающий» «мёд». С медвежьим культом был связан особый праздник в Белоруссии, зафиксированный и в XIX веке - комоедицы. Этот праздник праздновался около 24 марта и вплотную примыкал к Масленице. Пробуждение медведя весной связывалось с пробуждением всей природы. Медведь как тотемный зверь также должен был передавать племени свою силу, мощь, бесстрашие, свои знания о лесе. С культом волка связаны зимние праздники, у славянских народов распространены поверья о «волкодлаках» «вовколаках», оборотнях. По свидетельству Геродота, невры (одно из племён праславян, живших на территории современных Украины и Белоруссии) верили, что они оборотни и раз в год превращаются в волков, в определённые дни они надевали одежды мехом наружу или волчьи шкуры и исполняли ритуальные танцы и обряды:

«Эти люди (невры), по-видимому, оборотни. Ведь скифы и эллины, которые живут в Скифии, говорят, что раз в год каждый невр становится волком на несколько дней и затем снова возвращается в прежнее состояние» Геродот

Среди основных языческих праздников стоит назвать Ивана Купалу (24 июня по старому, 7 июля по новому стилю), Коляду (22 декабря, зимней солнцеворот), Масленицу (по мнению Рыбакова, 24 марта, день весеннего равноденствия, с которого в древнее время начинался новый год), праздник урожая 8 сентября, когда почитались рожаницы - позднее он был заменён христианским праздником рождества богородицы. Даты эти связаны с солнечным циклом. Праздники отмечались как на улицах, в особых местах, на природе или же в капищах, так и в домашней обстановке. Среди княжеских дружинников было принято устраивать богатые пиры, за которыми часто обсуждались многие важные вопросы, воины открыто высказывали своё мнение. Эти пиры тоже имели ритуальный характер и существовали долго и после принятия христианства, с чем церковники упрямо боролись. Большое значение здесь имела мясная пища, а христианские посты ограничивали её употребление, чем некоторые правители и воины были недовольны.

Изображения волков или барсов с собаковидной головой. Белокаменная резьба XII-XIII вв. Владимиро-суздальская земля.

Изображения волков или барсов с собаковидной головой. Белокаменная резьба XII-XIII вв. Владимиро-суздальская земля.

Похоронные обряды в разное время отличались. Первоначально, видимо, наши предки закапывали мертвецов в землю, веря, что таким образом они помогают получать богатый урожай, покровительствуют своим родственникам. Очевидно, у некоторых племён существовало представление и о том, что после смерти люди превращаются в тотемных животных. Путешественники описывают богатые и продолжительные языческие похоронные обряды с сжиганием умершего в ладье с оружием и бронёй, жертвами. Вместе с знатным воином-русом или князем нередко хоронили и его супругу, приносили в жертву слуг и животных. Удивительно, но сохранились свидетельства, что жёны (одна из жён) вызывались на эту жертву добровольно, честью считалось сопровождать своего мужа в другую жизнь. Видимо, на этом этапе славяне стали верить, что при сжигании вместе с дымом умерший скорее попадёт на небо, к богам. Обряд трупосожжения существовало около двух тысяч лет до принятия христианства, а затем и дальше сохранялся в некоторых местах, на «украинах». Ещё летописец Нестор в XII веке застал его: «еже творят вятичи и ныне». Прах сожжённых людей собирался в сосуд и ставился на столбе.

Во многих местах эти две традиции - сжигание и погребение - были совмещены: тело закапывали в землю, а сверху сжигали домовину, представляющую собой имитацию жилища. Сверху, на местах погребений, часто сооружались курганы. Чем более знатным был человеком, тем более сложным был похоронный обряд, тем больше приносилось жертв. Языческие похоронные традиции отражены в «Повести временных лет» в описании мести Ольги древлянам и погребения князя Игоря (отсюда очевиден и мифологический характер данного сюжета). Можно предположить так же, что на разных территориях Древней Руси одновременно существовали оба обряда. После похорон устраивались игрища - тризна, спортивные состязания, видимо, призванные доказать, что остальные люди из племени достаточно сильные, крепкие, здоровые, чтобы смерть не забрала их с собой. Подобные состязания характерны для разных индоевропейских культур, упоминания о них мы знаем и по «Илиаде» Гомера.

Особую роль в языческих обрядах выполнял волхв. О языческих жрецах древних славян, к сожалению, нам известно крайне мало, однако упоминания о них сохранились в древних источниках. Их называли также «чаровниками», «облакопрогонителями», а женщин - «ведуньями», «чаровницами», «потворницами», «наузницами» (церковники в своих текстах обзывали их «бабами богомерзкими»). Существовал женский род от слова «волхв» - «вълхва». Исследователи предполагают, что волхвы-мужчины выполняли основные общественные ритуальные действия, а «чаровницы» отвечали за семейный очаг, гадания о личной судьбе, домашний обиход. Даже святые отцы, видимо, были впечатлены знаниями волхвов и умениями и иногда признавали их магическую силу. Видимо, изначально их магия была связана с водой и гаданиями над «чарой» (с чем и связано, возможно, название «чаровник»), это подтверждается находимыми женскими и мужскими фигурками с сосудами в руках, выполняющими над ними какие-то ритуальные действия. Название «волхвы» связано, как предполагают некоторые исследователи, с «волохатостью», волосатостью и поклонением Велесу.

Языческие жрецы, как считалось, умели вызывать дождь, предсказывать будущее, превращались в волков, знали весь сельскохозяйственный цикл, даты всех праздников и сущность всех ритуалов. Они же, видимо, сохраняли и передавали знания о язычестве, обучали преемников, собирали также предания, мифы, сказки. Языческие жрецы были и первыми лекарями, обладали знаниями о лекарственных травах. Их позиция в древнем обществе была особенно сильна, они обладали большим влиянием, к ним прислушивались простые люди. Они же возглавляли мятежи против существующей власти в голодное время. С волхвами активно боролась церковь, их сжигали на кострах ещё в XIII веке, о чём свидетельствует, например, Новгородская I летопись:

«В лето 6735 (1227) сожьгоша волхвов 4 — творяхут их потворы деюще. А то бог весть! И сожгоша их на Ярославле дворе».

В Новгороде вообще были особенно сильны языческие настроения, не случайно и языческое название реки Волхов, в которую, как известно, даже сбрасывали раньше преступников и неугодных людей с моста, принося, видя, таким путём и жертву богам. Со временем волхвы утратили своё прежнее значение, став к XIX веку простыми деревенскими «колдунами». Также функцию жрецов и знатоков ритуалов выполняли сами князья. Полнее всего жреческое сословие проявило себя не у балтийских славян. У ран, одного из племён, как пишет Гильфердинг, волхв почитался даже больше, чем князь. Так же было и у бодричей и поморян.

Каждый народ в своём развитии неизбежно проходит через общие для всех стадии эволюции. Со временем духи, которым поклонялись славяне, всё больше персонализировались, обретали собственные атрибуты, определённые внешние черты. Неизвестный древнерусский путешественник, человек, знавший греческую мифологию и наблюдавший языческие обряды в собственном отечестве, в «Слове об идолах» (XII в.) выделил стадии развития языческих представлений. Эти же этапы согласуются и с концепцией Б.А. Рыбакова:

1. Изначально древние славяне «клали тpебы yпыpям и беpегыням». Видимо, этот этап относится ещё ко времени охотников и собирателей. Упыри и берегини, позднее трансформировавшиеся, видимо, в русалок и вил, олицетворяли доброе, положительное начало, благожелательных и помогающих духов, упыри же были злыми духами. Упырями, по языческим поверьям, становились люди, умершие не своей смертью, самоубийцы, люди, убитые молнией, упавшие с дерева, утопленники, а также чужестранцы, предки из иных, враждебных племён. Упырей старались задобрить, поэтому им и приносили «требы» - жертвы. Или же отпугнуть, для чего использовались заговоры и особые символы-узоры на одежде, домах, бытовых предметах.

2. На более позднем этапе и, видимо, под влиянием соседних средиземноморских культов славяне «начали тpапезy ставши Родy и pожаницам». Рыбаков считает Рода более древним богом, чем Перун. Вера в него удержалась намного дольше, чем в некоторых других богов. Его язычники считали создателем всего живого, именно он «вдувал душу» в людей. За эту веру священники порицали крестьян в своих поучениях даже в XIV в. Род в разное время мог представать и как Стрибог или Сварог, тоже верховные божества. Стоит сказать, что не все учёные считают Рода богом, некоторые исследователи утверждают, что бог Род появился всего лишь из-за неправильного прочтения некоторых текстов, где это слово вовсе не обозначало какое-либо божество, а подразумевало всего лишь культ предков, в существовании которого сомнений не возникает (так считает, например, Л.С. Клейн, идеи которого во многом расходятся с книгами Рыбакова).

Рожаницы же, которые вначале, предположительно, изображались в виде небесных олених-лосих (смотрите, например, мифы северных народов) трансформировались в женщин с лосиными рогами, производящих животных, дарующих благополучие, богатый урожай, покровительствующих семье и матерям, помогающим при родах. Изображения рожаниц часто можно обнаружить в крестьянской вышивке, однако сакральное, мистическое значение этих образов со временем выветривалось. Слишком натуралистичные их изображения позднее сменялись более абстрактными узорами, т.к. церковь не могла одобрять этот культ, а сам народ забывал, какой смысл вкладывался в эти рисунки раньше. Однако эти вышивки известны этнографии и сохранились вплоть до конца XIX века. В существовании культа рожаниц сомневаться трудно, тем более что такое поклонение материнскому началу известно у самых разных народов, о чём свидетельствуют хотя бы «палеолитические венеры», грубо сделанные древние статуэтки женщин, в изображении которых подчёркивается беременность, плодовитость.

3. Затем в центр выдвинулся кyльт Пеpyна, возглавившего иерархию других богов. По мнению Рыбакова и некоторых других учёных (Е. В. Аничков), Перун является более поздним богом, который занял важное место во время формирования княжеской дружины. Более подробно поговорим о нём чуть ниже.

4. После принятия христианства «Перуна отринута», но продолжали молиться и комплексу богов, возглавляемому Перуном, и более древним Роду и рожаницам.

В своих исследованиях Рыбаков выдвигает идею, что женские боги (Макошь, рожаница, Лада и Лель) исторически более древние, чем мужские (Перун, Род, Стрибог). Постепенно осуществился переход к системе, при которой мужчины-боги возглавили пантеон. Этот процесс был связан с изменением структуры, хозяйственного уклада самого общества, где на первое место выдвинулся сильный и решительный мужчина, воин и защитник, добытчик, выносливый и трудолюбивый работник. Все религиозные представления, в сущности, и развиваются всегда в связи с социальными изменениями, реальными условиями. Принятие христианства отражало ту же необходимость в переустройстве, объединении общества. Учёные спорят о том, была ли строгая иерархия богов у древних славян, какие из богов являлись главными и общими для всех племён. Сама этимология имён божеств говорит о том, что они появлялись в разное время под влиянием в том числе и других культур. Так же, видимо, разные боги были по-разному почитаемы в древних городах, на распространение культа влиял географический фактор, характер деятельности людей, природные условия. Сложно сказать, был ли пантеон единым для Руси или же всё зависело от самих городов и населения. То, в каких богов верил человек, зависело и от его «профессии»: крестьянину, судя по всему, куда ближе был Волос-Велес, чем Перун, женщинам же и их домашним заботам, женскому труду покровительствовала Макошь. Но давайте подробнее поговорим о конкретных богах и их функциях.

Языческий пантеон

В школе на уроках истории, да и на университетских лекциях, нам почему-то рассказывают очень сокращённую и «сглаженную» историю принятия христианства. Тот, кто ещё не совсем забыл хотя бы школьный курс, хорошо помнит эту дату - 988 год, крещение Руси. Даты в летописях довольно условны, их ставили не в год, когда происходило событие, а часто случайным образом, предположительно, т.к. сами летописцы жили позже. Поэтому, строго говоря, дата вовсе не точная, но где-то в это время и произошло крещение, серьёзным образом повлиявшее на всю нашу историю, на отношения русских с соседями, с Византией, откуда мы и приняли православие, католическим западным миром, Скандинавией, Болгарией, крестившейся раньше нас, и другими странами. Но забывают часто упомянуть преподаватели, что Владимир Святославич, названный церковью святым (и он действительно немало сделал для Руси), не сразу принял христианство. За несколько лет до этого он попытался провести так называемую «языческую реформу», утвердив на Руси чёткую и общую иерархию богов. Об этом мы можем судить по найденным археологами древним капищам и соответствующим текстовым свидетельствам. Неизвестно точно, почему в начале 980-х Владимир силой заставил Новгород, например, принять Перуна как верховного бога, а затем, через несколько лет, разочаровался в этой своей реформе и послал своих воинов крушить идолов и насильно крестить тот же Новгород, что вылилось в вооружённое столкновение с горожанами, которых повёл в бой некий волхв - люди защищали свою древнюю веру. Противостояние закончилось, естественно, их полным разгромом и разграблением, и тысячами жертв, однако христианство в итоге было принято. Оно наслоилось на языческую веру, а не стёрло её полностью, как мы знаем. Но главное, что упоминания о языческой реформе Владимира Святославича в «Повести временных лет», раскопки предполагаемого места, где стояли идолы Владимирова пантеона в Киеве, помогают нам представить характер самой религии, выделить наиболее важных богов. В пантеоне Владимира было шесть богов (или пять, смотря как интерпретировать): Перун, Стрибог, Дажьбог, Макошь, Симаргл (Семаргл), Хорс. Почему может быть пять богов, а не шесть: дело в том, что в записи Нестора между Хорсом и Дажьбогом не стоит союза «и», как между другими богами, отсюда возможен вывод, что они представляли одного и того же бога, как считал, например, Срезневский. В пантеон Владимира почему-то не попал важный для восточных славян бог - Велес (или Волос, написания различаются). О нём свидетельствуют договоры с византийцами, в которых обозначено, что славяне и варяги, участвовавшие в войнах на нашей стороне как наёмники и в 9-10, кстати, часто уже крещённые в христианство, клялись именами Перуна и Велеса, «скотьего бога». Этот бог был ближе к крестьянам, земледельцам, скотоводам и, возможно, из-за этого и не попал в пантеон 980-х годов, ведь князья и дружинники поклонялись Перуну, к тому же солнечным богом был и Дажьбог. Поговорим об этих основных богах, определим их функции, опираясь на то, что известно учёным.

Збручский идол. Четыре стороны

Збручский идол. Четыре стороны

Перун - бог, вышедший на первый план при походах на Балканы в VI в. и формировании Киевского государства и княжеской дружины в IX-X вв. Бог, которому клялись на оружии при подписании договоров. Особенно почитался воинским сословием. Бог войны, молний, грозы, громовержец, соответствующий в других мифологиях Тору и Юпитеру. Изображался с мечом, серебряной головой и золотыми усами, на что указывает Нестор. Один из самых кровавых богов, т.к. именно ему в жертву убивали людей, иногда жертвы были массовыми. По всей видимости, праздник в честь Перуна проводили 20 июля (Ильин день). Этнография знает много примеров жертвоприношений Перуну. В северных губерниях России к ильину дню специально выкармливали быка и приносили его в жертву. Неделя перед этим днём называлась «ильинской».

Перун имел первостепенное значение для воинов и князей. Крестьянам же был ближе Велес. Позднее, после принятия христианства, Перун был уподоблен Илье-пророку, храмы которого появлялись в тех местах, где раньше могли находиться святилища Перуна. Люди верили, что Перун своими молниями борется со злыми духами, преследует их во время грозы. У Перуна был отдельный день недели - четверг. Этот же день считался связанным с Юпитером и Тором («Thursday» - день Тора). Славянский Перун тождествен литовско-латышскому Перкунису-Перконсу.

Велес (Волос) - «скотий бог», покровитель скота, богатства, благополучия. Видимо, изначально также был солнечным божеством. Под словом «скот» понимался достаток в целом, имущество. Также Велес считался богом подземного мира. Именно он, по-видимому, на Збручском идоле был изображён мужской фигурой, держащей на себе землю. Из-за того, что он был связан с землёй, его стали считать богом мёртвых, но это не означает, что он был злым и причинял вред. Рыбаков считал, что изначально Велес считался хозяином леса, покровителем охотников, а с землёй и миром мёртвых он стал ассоциироваться из-за того, что связывался с мёртвым зверем. Он был ближе к крестьянам, простому народу, земледельческим работам. Именем Волоса наравне с именем Перуна русские клялись, заключая договоры с Византией. И в XIX веке крестьяне жертвовали Велесу последнюю горсть колосьев со сжатого поля «Велесу на бородку». Велес покровительствовал также музыкантам и поэтам. Он изображался бородатым мужчиной с рогом, символизирующим всегда изобилие. Святой Власий заменил Велеса после христианизации и тоже стал покровителем скота. Другие учёные считают, что «Велес» и «Волос» не разные варианты написания одного бога, а два разных божества (Клейн, Нидерле). Некоторые исследователи противопоставляют Велеса и Перуна как вечных противников, однако это до сих пор спорный вопрос, да и, судя по договорам, ими клялись одновременно, поэтому вряд ли один из них как-то связан со злым началом, это было бы не логично.

Макошь (Мокошь) - одна из наиболее архаичных богов. Рыбаков расшифровывает её имя как «мать урожая». «Кош» - повозка для снопов, корзина для зерна, амбар для соломы, загон для скота. Богиня земли, плодородия, жизни, покровительница ткачества и прядения, женских домашних дел. Сопоставляется с греческой Деметрой. Её функционально дополняют русалки-вилы, орошающие землю. На архаической вышивке изображается между Ладой и Лелей, двумя рожаницами. Изображена на Збручском идоле с рогом изобилия. Считается посредницей между небом и землёй. Макошь - единственное женское божество, включённое Владимиром в его пантеон. Считается также, что Макошь прядёт нити судьбы. Мифологическая Параскева-Пятница многое унаследовала у Макоши. Пятница считалась её священным днём, в других мифологиях этот же день соответствовал также женским богиням - Фрейе, Венере Учёные проводят параллели со скандинавскими норнами, греческими мойрами.

Сварог

- божество неба и вселенной. Древними книжниками сопоставлялся с Гефестом, сын Дажьбога, сопоставлявшегося с Аполлоном. Славяне считали, что именно данный бог научил их кузнечному ремеслу, земледелию, ввёл патриархальный моногамный брак. «Культурный герой» славянских мифов, заменённый в богатырских сказках Кузьма-Демьяном (или Кузьмой и Демьяном), который сделал огромный плуг и запряг в него злого Змея, угрожавшего народу, проехал верхом на нём, прочертив плугом «змиевы валы», которые мы до сих пор можем наблюдать на Украине. Уподоблялся язычниками христианскому Саваофу. В источниках упоминается также Сварожич, возможно, сын Сварога и, по мнению Б.А. Рыбакова, олицетворённый божественный огонь. Но возможно так же, что Сварог и Сварожич - это наименование одного и того же бога.

Дажьбог - сын Сварога, сопоставляемый с Аполлоном. Бог солнца, «белого света», податель благ. Назван «дедом» восточных славян в «Слове о полку Игореве». Считается более поздним богом, чем Род, Перун, поскольку само слово «бог», как считают некоторые историки и лингвисты, могло прийти из иранского языка. У нас же раньше богов называли «дивами». Дажьбог выступает временами в качестве покровителя плодородия, бога золота и серебра.

Существует второй вариант написания имени в средневековых текстах - Даждьбог - что, возможно, отражает новый этап эволюции представлений об этом боге. Слово «дажьбог» может быть эпитетом, Срезневский считает его прилагательным от «даг» (срав. Ст. Герм. dag, Исланд. dagr) - день свет. Рыбаков связывает его с такими словами, как санскритское «dahati» — жечь, палить, «dagha» - спаленный.

Семаргл (Симаргл) - один из самых загадочных богов вместе с Хорсом. Его значение и функции не до конца ясны. По-видимому, бог, пришедший к нам, как и Хорс, при контакте с иранскими народами, скифами. Этимология имени явно указывает на иранские корни. Изображался как крылатая собака. Часто в древнерусских поучениях Семаргла часто неправильно обозначали как двух богов, Сима и Регла. Возможно, к тому времени уже забылось, что это был за бог и какую роль играл. Семаргл - защитник посевов, бог почвы, вегетативной силы, посредник между небом и землёй. В индоиранской мифологии сопоставляется исследователями с Сэнмурвом, собако-птицей. Мог иметь отношение к Макоши. В более поздний период имя Семаргл было заменено на «Переплут». По мнению Рыбакова, в этнографии ему может соответствовать Ярило.

Хорс - бог солнца, но не света, а самого природного объекта, светила. Мог дополнять Дажьбога, а мог быть с ним единым целым, вторым именем. В античном пантеоне сопоставляется с Гелиосом.

Лада и Лель - две богини-рожаницы, олицетворяющие весну, пробуждение природы, жизненное начало, покровительствующие женщинам, упоминавшиеся на свадебных обрядах, связанные с весенними праздничными обрядами.

Стрибог - бог ветров. Это слово могло быть эпитетом к Сварогу, Роду одним из имён верховного божества.

Род - отец всего живого, сопоставляемый долгое время с христианским богом, верховное божество, вдувающее жизнь в людей. В разное время ему могли соответствовать Стрибог, Сварог. Некоторые исследователи сводили значение Рода до домашнего божка, домового, другие же и вовсе отрицали его существование у славян.

В славянском язычестве, несмотря на большое количество исследований, археологических находок, до сих пор остаётся много неясного и спорного. Учёные разных стран спорят и о происхождении богов, и об их функциях и количестве, многие вопросы ещё не разрешены. В данной статье я дал лишь общий обзор языческого пантеона и не затронул ещё очень многое. Впоследствии, думаю, мы ещё не раз вернёмся к этой теме и поговорим подробно в том числе и о низшей мифологии, славянском бестиарии. Кроме того, со временем я надеюсь сделать дополнения к этой статье, написать отдельно о работах других учёных. Здесь же я опирался в основном на концепцию Рыбакова.

Список источников

1. Рыбаков, Б.А. «Язычество древних славян» .

2. Рыбаков, Б.А. «Язычество Древней Руси» .

3. Рыбаков, Б.А. «Рождение Руси».

4. Срезневский, И.И. Об обожании солнца у древних славян.

Итак, некто решил стать славянским язычником, или уж по крайней мере разобраться в этой теме настолько, чтобы понять, подходит ли оно ему. Я, уже много лет как язычник, и вместе с тем как учёный, изучающий веру славян дипломированным религиоведом – постараюсь дать для таких небольшое пособие по этому вопросу.

Вначале – как это я люблю делать – несколько отрезвляющих фактов:

1) Нет ни одного текста, записанного славянским язычником в древности. Так уж повелось, что славянские язычники, например, в отличие от греческих, презирали письмо, делая ставку на некогда чрезвычайно развитую устную традицию. Увы, ставка не вполне сработала. Фольклор (=устное народное творчество), конечно, донёс до нас некоторые осколки былых преданий, но выявить надёжно базовые вещи о язычестве спустя тысячелетие господства христианства, кучи утрат, чужеродных заимствований и авторских вкраплений – не представляется возможным. Так что выкиньте сразу в помойку «Велесову книгу» (1950-е) и прочие «ведические писания» на «славянских рунах», особенно, если там замечены имена Асова или Хиневича (1990-е). Все подлинные источники по славянскому язычеству написали иногда далеко небеспристрастные носители христианства или ислама до XIII–XIV вв. Практически всё (за редчааайшим исключением), что появилось позднее – это домыслы или прямые подлоги разной степени неадекватности. В раннем попадании под влияние неадекватных авторов – состоит, на мой взгляд, наибольшая опасность для начинающего славянского язычника: уж больно много таких авторов развелось.

2) Как и у любого индоевропейского язычества Европы (германское, кельтское, да то же греческое) преемственность передачи веры в славянском язычестве прервана. То есть в 1150-м году ещё были люди, которые чётко говорили о себе: «я – славянский язычник» и учили основам веры предков. Возможно, последние такие люди были ещё в 1250 году. Но совершенно точно, что таких людей уже не было в 1550 году. Язычество как самосознание погибло в конце средневековья. Пережитки язычества неслись христианами по самоопределению, даже если они использовали вполне себе языческую по происхождению магию или отмечали вполне языческую по происхождению (что бы там ни ворчали отдельные кадры) Масленицу. По меньшей мере 500 лет не было на свете тех, кто сознавал и называл себя славянским язычником. И вдруг – раз! – и появились в XX веке люди, которые снова стали именовать себя славянскими язычниками и пытаться возродить в той или иной форме основы старой веры. В науке их называют неоязычниками, то есть «новыми язычниками». Никто не заставляет так называть себя – но надо признать, что этот термин – корректный.

3) Таким образом, главная задача начинающего славянского неоязычника – найти такую форму созданной недавно духовной системы, которая бы наиболее адекватно обеспечивала преемственность с духовностью древней религии славян, и в то же время была адаптирована под современные реалии. Это не так просто: о древней вере мы знаем далеко не всё, а как приспособлять её под нынешний век и вовсе никто «как правильно» не знает. Отсюда – разнообразие общин и учений. Но некоторые – строят эти системы на вранье о славянской древности и культуре (в чём тогда их «славянскость»?); а некоторые – на тех основах, которые действительно составляли духовность наших предков.

Теперь перейдём к позитивным моментам.

– Славянское язычество – в своей основе действительно вера предков. Древние славяне ни у кого эту религию не заимствовали, а брали заветы старины от своих отцов и дедов, которые учились жить в ладу с тем типичным для славян окружением, которое характерно именно и только для них. Есть что-то общее между славянским язычеством и славянским языком: в нём столько же не всегда с первого взгляда ясной глубины, в нём столько же таинственно «родного» и меткого, и в то же время это наследие предков, несколько меняющееся с течением веков. Его никто не выдумал целиком, но каждый мог предложить ему нечто новое, что, при наличии успеха, в нём могло прижиться.

– Славянское язычество – действительно «природная вера». Древние славяне не знали понятия «экология» и в чём-то определённо не показались бы нам экологичными. Однако в силу объективных факторов они жили в ладу с природой и этот лад поддерживали – просто потому, что по-другому в ту пору было нельзя. Они не особо ещё осознавали даже и понятие «природы», потому что не было видно так ясно видно её антипода – культуры. Вышел из дома – вот поле, дальше лес: природа. Случилась засуха, а ты не готов – голод. Пришла поздняя весна, а ты не готов – голод, гибель. Загрыз корову примчавшийся из леса волк – опять беда. Со всеми этими и далеко не только этими природными явлениями славяне вынуждены были умело взаимодействовать. Разумеется, это влияло на религию и на особую духовную связь с Природой в целом, и её объектами в частности. Это касалось далеко не только бытовых практических вопросов.

– Славянское язычество – полноценная религия, которую миллионы людей сохраняли на протяжении многих и многих веков. Она не погибла сама – её уничтожили извне, когда люди перестали соответствовать её уровню. И если какой-нибудь поп посмеивается над неполноценностью язычества, посмейтесь в ответ над ним. Они застряли в прошлом куда сильнее, чем неоязычество, которое возрождается темпами, пугающими этих попов.

Теперь – практические советы. Первый – читайте больше, а умничайте меньше.

А) Источники. Их достаточно много, но не ждите от них полноты. Это кусочки мозаики, накопив которые, не получится воссоздать всю картину. Однако, её общие черты станут ясны, и, что не менее важно, станет ясно, что к ней не относится. Южные славяне, поляки и чехи плохо сохранили языческую древность. Поэтому два основных корпуса – древнерусский и полабский (полабские славяне ныне исчезли, а в средневековье жили по соседству с немцами на востоке нынешней Германии и западе Польши). Древнерусский корпус составляет «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» и поучения против язычества, которые здорово представлены в книге Гальковского (рекомендую) «Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси». Полабский корпус составляют прежде всего летописи, которые можно разыскать по именам авторов: Титмар Мерзебургский, Адам Бременский, Гельмольд из Босау (его советую прежде всего) и Саксон Грамматик. В скором времени, надеюсь, в будущем году, ждём важнецкое издание полабских источников в книге с приложениями «Жития св. Оттона Бамбергского» – пока же их русского перевода остро не хватает. Всё самое базовое я перечислил; к остальному подходите осторожнее, да и из прочитанного на первых этапах не делайте больших выводов. Тем более что некоторые авторы, как тот же Саксон Грамматик, весьма предвзяты к славянам.

Б) Одного прочтения источников для порядка в голове недостаточно, хотя именно оно в наибольшей степени этому порядку способствует. Параллельно следует знакомиться с лучшими научными работами. Может быть не все одобрят мой список начального круга для чтения, но я советую следующие труды. Гальковского я уже назвал. Гейштор А. Мифология славян – отличный обзорный труд по всем регионам, текстам и археологии, подходит для самого начала. Мансикка В.Й. Религия восточных славян – наиболее подробное и качественное рассмотрение древнерусского корпуса источников. Нидерле Л. Славянские древности – описание не столько религии, сколько вообще всего быта, обычаев и культуры древних славян в целом. Клейн Л.С. Воскрешение Перуна – шикарная историография, прекрасный язык и достаточно полный обзор древнерусского язычества во всех отношениях. Эту книгу много ругают, но она куда лучше трудов Б.А. Рыбакова, которые я вообще не стану советовать читать, особенно в начале поисков. После перечисленного, но не первым, пойдёт также не по делу скептический труд Ловмянского – «Религия славян и её упадок», довольно заумный, но с очень широким охватом текстов-источников. По полабским славянам уже полтора века непревзойдённым остаётся труд Гильфердинга «История балтийских славян», которому не хватает лишь археологического блока.

В) Практика. Есть несколько подходов. Политеисты («многобожники» с греческого) выбирают наиболее близких Божеств и налаживают с ними особую связь. Популярны высшие Боги, среди которых в позднем древнерусском пантеоне верховным был Перун – Бог воинов, но также почитались Велес – шаман и мудрец с особой связью с природой, Сварог – ремесленник и огонь, Мокошь – «бабья» Богиня. Лично у меня в особом почёте Небесный Отец – Дажьбог, которого я вижу главой пантеона до Перуна (http://dajbojic.livejournal.com/2757.html), и не требующая пояснений Земля-Мати. Родноверы – это которые перечитали не всегда адекватного Рыбакова – очень возвышают Рода, но в моих глазах это не Бог, а скорее образ предков. Почитать – почитаю, но к высшим Богам не отношу. Полабские Божества не столь популярны, хотя вполне возможно, что Свентовит – это Перун, а Триглав – Велес и т.д.; но это не точно. Богам поклоняются, общаются, медитируют, приносят жертвы и обеты, а они взамен помогают – если это им угодно. Другой подход – пантеистический (впрочем, практически каждый политеист – пантеист), это когда Мироздание или Природа представляются Божественными. Здесь не требуется проработки персональных Божеств, что в условиях нехватки источников довольно удобно. Это общение с Природой также самыми разными образами.

Г) К практике стоит также отнести празднества, из которых три – важнейшие. Самый главный (хотя некоторые и спорят) – весеннее Равноденствие или около него, в христианстве сохранившийся как Масленица. Это начало языческого года, хотя до сих пор спорят, как он назывался в старину, и надо ли привлекать к его вычислению лунные циклы. Второй по значению праздник – летнее Солнцестояние или около него, в народе – Купала. Поскольку конец июня – это у многих каникулы или отпуска, а погода наконец радует, многие общины проводят именно на Купалу наиболее значительные празднества. Наконец, на зимнее Солнцестояние или около того, проводят Карачун (христианская Коляда). Есть несколько праздников поменьше – я бы осторожно подходил к тем, где фигурируют имена Божеств (типа «День Велеса»). В основном такие праздники высосаны из пальца без особых оснований.

Д) Что такое хорошо и что такое плохо? – Я пробовал подробно ответить на этот вопрос здесь: vk.com/wall-119055965_1835 Если кратко, то есть три ценности, благополучие которых может служить достаточным смыслом жизни: Природа, Народ и Род. Как это комбинировать – сейчас каждый решает сам. Но совершенно точно, что в отличие от мировых религий, славянское язычество не будет уповать на «спасение» в загробной жизни за праведную жизнь здесь. Язычество потому и язычество, что нацелено на процветание этих ценностей здесь и сейчас. Если угодно, языческий рай мы строим на земле во благо своей Природе, Народе и Роду.

Е) Устройство мира я пробовал описать здесь: vk.com/wall-119055965_7223 Три пласта миров, общая совокупность которых бесконечна. А вы думали, древняя мифология чего-то не учитывала? Какое там, она далеко обогнала физику – я, учёный (пусть и гуманитраий), крепко в этом уверен.

Ж) Кое-что на тему богословия и мифов я пытался описать здесь.

История России от древнейших времен до начала XX века Фроянов Игорь Яковлевич

Язычество древних славян

Язычество древних славян

Религией восточных славян было язычество. Истоки его лежат за много тысячелетий до начала нашей эры, а отголоски сохраняются до наших дней. Идеи некоторых исследователей прошлого о том, что восточнославянское язычество было бедной, бесцветной религией, должны быть ныне оставлены. В восточнославянском язычестве можно обнаружить все те стадии, которые были свойственны и другим языческим культам, существовавшим у других народов. Древнейший пласт - поклонение предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были вплетены в жизнедеятельность человека. До нашего времени дошли источники, свидетельствующие о поклонении древних славян таким предметам и явлениям. Это так называемые фетишизм и анимизм. Отголосками таких, верований было поклонение, например, камням, деревьям, рощам. Культ каменных фетишей очень древний. Объектом поклонения были не только деревья, но и лес. Распространен был и тотемизм - это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо вида животных. Наряду с почитанием дуба днепровские славяне, например, поклонялись священным животным - диким кабанам-вепрям. Вопрос о тотемическом культе у восточных славян довольно сложен. Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся о трансформацией тотемизма в культ предков в образе животных. Архаические пласты русских народных сказок свидетельствуют о существовании тотемизма у восточных славян.

Разновидностью культа предков в облике животных является оборотничество. Так, в русских былинах Вольга охотится в образе сокола, обращается в муравья. Русская сказка широко использует мотив превращения прекрасной девушки-невесты в лебедя, утку, лягушку. Отрыв духа-"двойника" от объекта, которому он присущ, наряду с тотемизмом порождает веру в души мертвых а также культ предков. Невидимые духи - души предков и родичей, двойники фетишизируемых предметов и явлений, объекты тотемического культа постепенно «населяют» окружающий древнего славянина мир. Уже не сам предмет является объектом почитания. Поклонение относится к живущему в нем духу, демону. Не сам предмет, а именно дух (демон) оказывает положительное или отрицательное влияние на ход событий и на судьбы людей. Язычество восходит на новую ступень - стадию полидемонизма. Духи, первоначально представлявшие однородную массу, обособляются. Прежде всего, по месту обитания, становясь «хозяином места». В водной стихии жили водяные и берегини, лес был царством лешего или лесовика, а на полях в высокой траве живут полевики. В жилище «хозяин» домовой - маленький горбатенький старикашка.

Демонические верования приближали восточных славян к следующему этапу - политеизму, т. е. вере в богов. Среди богов, которые были известны на Руси, выделяется Перун - бог грозы, молнии и грома. Верили также в Волоса или Велеса - бога скота, торговли и богатства. Культ его очень древний. Были еще Дажбог и Хорс - различные ипостаси солнечного божества. Стрибог - бог ветра, вихря и вьюги. Мокошь, судя по всему, земная супруга громовержца - Перуна, которая ведет свое начало от «матери сырой земли». В древнерусское время она - богиня плодородия, воды, впоследствии покровительница женских работ и девичьей судьбы.

Наконец, Симаргл-единственное зооморфное существо пантеона древнерусских богов (священный крылатый пес, возможно, иранского происхождения). Симаргл является божеством низшего порядка, которое охраняло семена и посевы.

Сдвиги в восточнославянском обществе, о которых речь ниже, привели к языческим реформам. Археологические изыскания в Киеве свидетельствуют о том, что языческое капище с идолом Перуна, первоначально располагавшееся в пределах городских укреплений, переносится на место, доступное всем прибывающим в землю полян. Таким образом, Киев, будучи политической столицей, превращается и в религиозный центр. На роль главного божества всех восточных славян выдвигается Перун. Однако в 980 г. предпринимается новая религиозная реформа - сооружается языческий пантеон из известных нам уже божеств. «Поставление кумиров» - идеологическая акция, с помощью которой киевский князь надеялся удержать власть над покоренными племенами.

Древнерусское язычество было настолько распространено, что Древняя Русь и после принятия христианства в мировоззренческом отношении и в практических действиях являла собой языческое общество с формальным существованием в нем элементов христианской веры и культа. Большинство языческих верований и обычаев продолжали соблюдаться без или с малым привнесением в них христианских норм и в последующее время.

Из книги История деградации азбуки [Как мы потеряли образы букв] автора Москаленко Дмитрий НиколаевичУзелковая письменность древних славян В древности узелковая письменность была распространена довольно широко. Это подтверждают археологические находки. На многих предметах, поднятых из захоронений языческого времени, видны несимметричные изображения узлов,

Из книги Кто есть кто в истории России автора Ситников Виталий Павлович Из книги История, мифы и боги древних славян автора Пигулевская Ирина СтаниславовнаПантеон богов древних славян Славяне имеют многотысячелетнюю историю, однако их пантеон богов и языческие мифы не так хорошо известны, как пантеон Древней Греции, Древнего Рима или Древнего Египта. И связано это не только с борьбой между христианством и язычеством, а в

Из книги Несбывшаяся Россия автора Буровский Андрей МихайловичГлава 3 ЯЗЫЧЕСТВО АРИЕВ И СЛАВЯН Два леших идут И беседу ведут: «Послушай, брат ведьма… Пойти посмотреть бы, Как в городе наши живут». В. Высоцкий ДРЕВНЕЕ АРИЙСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВОДревнейшие боги ариев изменялись, соединялись, путались в разных концах беспредельного

Из книги Древние боги славян автора Гаврилов Дмитрий АнатольевичО ДРУГИХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ДРЕВНИХ СЛАВЯН Итак, можно достаточно уверенно говорить, что задолго до принятия христианства, по крайней мере, приднестровские и западные (надо ли полагать, что в том числе и пришедшие впоследствии на территорию современной

Из книги Полный курс русской истории: в одной книге [в современном изложении] автора Соловьев Сергей МихайловичБыт древних славян Но прежде чем заняться легендой о призвании варягов, стоит сказать несколько слов о быте славян. Соловьев считал славян, даже живших в те далекие времена, добрым, искренним и нравственным народом:«Сличив известия современников-чужеземцев, мы находим,

Из книги Славянские древности автора Нидерле ЛюборКнига вторая Жизнь древних славян Рис. 1. Князь св. Вацлав и княгиня Эмма (миниатюра Вольфенбюттельской рукописи) Предисловие Во второй части «Славянских древностей» я попытаюсь дать картину славянской культуры второй половины первого тысячелетия н. э., когда славяне

Из книги Проклятия древних цивилизаций. Что сбывается, что должно произойти автора Бардина Елена автора Из книги Славянская энциклопедия автора Артемов Владислав Владимирович Из книги Славянская энциклопедия автора Артемов Владислав Владимирович Из книги Славянская энциклопедия автора Артемов Владислав Владимирович Из книги Русский Стамбул автора Командорова Наталья ИвановнаО масштабах расселения древних славян Вследствие политических ошибок и потери Византийской империей ряда владений в Испании, Африке, Италии, Египте, Сирии, Месопотамии Константинополь вынужден был обратить свой взгляд на Малую Азию, рассматривая ее на перспективу в

Из книги Русская история автора Платонов Сергей ФедоровичОбщественный быт древних славян Мы познакомились с теми известиями о славянах, которые позволяют нам сказать, что русские до начала самобытного политического существования имели несколько веков примитивной жизни. Те же древние писатели раскрывают нам и черты

Из книги Всеобщая история религий мира автора Карамазов Вольдемар ДаниловичРаздел III Религия древних славян В начале новой эры славянские племена расселились по обширной территории на востоке Европы: от побережья Балтийского моря на севере до Дуная на юге, от Дуная на западе до бассейна Днепра и дальше на восток до Оки.К славянским народам

Из книги Сравнительное богословие. Книга 2 автора Коллектив авторов3.2.9. Религиозная система древних славян Стандартный академический подход к вопросу о происхождении так называемой славянской общности предполагает происхождение протославян - от одной из ветвей индоевропейского сообщества. Поскольку русские считаются по

Язычество – религия, основанная на веровании в существование нескольких божеств, а не в одного Бога-создателя, как, например, в христианстве.

Понятие язычества

Сам термин «язычество» является неточным, так как включает в себя слишком обширный пласт культуры, сегодня вместо него используют термины «политеизм», «тотемизм» или «этническая религия».

Язычество древних славян – это термин, который используют для обозначения совокупности религиозных и культурных воззрений древних славянских племен до того, как они приняли христианство. Существуем мнение, что термин «язычество» в отношении культуры древних славян происходит не от самой религии (политеизма), а от того, что многочисленные славянские племена, живущие на территории Руси, имели один язык, хоть и не были друг с другом связаны. Нестор-летописец для обозначения всей совокупности этих племен использовал термин «язычники», то есть племена, объединенные одним языком. Позднее, язычеством стали обозначать особенности религиозных и культурных воззрений этих древнеславянских племен.

Возникновение и развитие язычества на Руси

Славянское язычество начало формироваться еще в 1-2 тысячелетии до нашей эры, когда славянские племена постепенно начали выделяться из народов индоевропейской группы, расселялись по новым территориям и взаимодействовали с культурами соседних народов. Именно из индоевропейской культуры возникли образы бога грозы, боевой дружины, бога скота и важный образ матери-земли. Также важное влияние на славянское язычество оказали кельты, которые не только привнесли определенные образы в славянскую религию, но также дали славянам само слово «бог» для обозначения образов. С германо-скандинавской мифологией славянское язычество имеет немало общего – наличие мотива мирового древа, драконов и других божеств, трансформировавшихся с учетом условий жизни славян.

После того, как славянские племена активно начали разделяться и уходить на разные территории, трансформировалось и само язычество, в каждом племени появлялись свои элементы. В частности, к 6-7 веку религия восточных и западных славян довольно ощутимо отличалась друг от друга.

Следует также отметить, что зачастую верования правящей верхушки общества и низшие также могли существенно отличаться, о чем упоминается в древних славянских летописях. То, во что верили в крупных городах могло отличаться от того, во что верили жители деревни.

С формированием древнерусского централизованного государства начали развиваться связи славян с Византией и другими странами, язычество все чаще подвергалось сомнениям, а в некоторых случаях и гонениям – появились поучения против язычества. В 988 году произошло Крещение Руси и христианство официально стало главной религией, вытесняя язычество, однако следует отметить, что, несмотря на то, что и по сей день Россия остается христианским государством, существуют территории и общины, где люди все еще исповедуют славянское язычество.

Суть славянского язычества

Несмотря на достаточное количество исторических источников, сведения о веровании древних славян остаются очень отрывочными, поэтому сформировать точную картину мира наших предков непросто. Принято считать, что религия древних основывалась на веровании в силу природы и земли – отсюда и проистекали боги-повелители тех или иных природных явлений. Помимо высших богов существовали и низшие существа – домовые, русалки и прочие – которые не могли серьезно повлиять на жизнь человека, но могли в ней участвовать. Славяне верили в существование ада и рая, в существование души у человека, которая была одной из важных ценностей.

У славян было много ритуалов, связанных со взаимодействием людей и богов, им приносили подношения, поклонялись, просили помощи и защиты. Что касается жертвоприношений, то чаще всего подносили волов или другой скот, точных сведений насчет человеческих жертвоприношений славянских язычников не существует.

Список славянских богов

Общеславянские боги:

- Перун - громовержец, главный бог пантеона;

- Мать - Сыра Земля - женское олицетворение живородящей, плодородной земли, ей поклонялись, прося хорошего урожая или большого количества детей; существовала также «клятва землей», которая считалась нерушимой.

Боги восточных славян (пантеон князя Владимира):

- Перун - главный бог, покровитель князя и дружины, также громовержец;

- Хорс - олицетворение солнца;

- Даждьбог - солнечное божество, считается предком русских людей;

- Стрибог - божество, связанное с ветрами;

- Симаргл - вестник между небесами и землей;

- Мокошь - женское божество, покровительница прядения и ткачества;

- Волос - покровитель скота;

- Велес - покровитель сказителей и поэзии;

- Род и рожаницы - божества, олицетворяющие судьбу;

- Сварог - бог-кузнец;

- Сварожич - олицетворение огня.

Таких персонажей, как Масленица, Коляда, Купала и другие, нельзя считать богами в полном смысле этого слова, они являлись лишь ритуальными олицетворениями определенных явлений, которые часто сжигались во время языческих праздников и ритуалов.

Гонение на язычников и конец язычества

С развитием русского государства и все большей ориентацией на более развитые страны, язычество постепенно начало подвергаться гонениям со стороны сторонников христианства. Однако население многих территорий отчаянно сопротивлялось принятию христианства даже после официального крещения Руси – многие новоявленные христиане возвращались снова к язычеству, тайно проводили старые ритуалы и поклонялись старым славянским богам. Взаимоотношения между христианством и язычеством всегда были очень напряженными, однако вместе с возрастающей ролью христианской церкви в политической и общественной жизни Руси, новая религия постепенно вытесняла язычество и в итоге почти его уничтожила.

Из этой статьи вы узнаете:

Что такое славянское язычество

Какие этапы прошло славянское язычество

Какие характерные черты имеет славянское язычество

В чем суть славянской мифологии

Какие боги почитались в славянском язычестве

Какие обряды являются ключевыми в славянском язычестве

Система религиозных верований у древних славян складывалась на протяжении многих столетий. В итоге образовались два культа: почитание предков и наделение божественными силами природных явлений. Все это можно назвать одним термином: «славянское язычество». У наших праотцов не было единого Бога, так как славянские племена не стремились объединяться в политические и экономические союзы. Повсеместное распространение получили только общие черты верований: погребальный обряд, семейно-родовой и земледельческий культы. Больше всего точек соприкосновения между различными племенами наблюдается в древнеславянском пантеоне. На сегодняшний день неизменными остались лишь немногие обычаи и обряды, но и на них заметен отпечаток современности.

Основные этапы и черты славянского язычества

Каждый народ поклонялся своим богам. Подобно грекам или римлянам, славяне также имели собственный пантеон. Боги и богини присутствовали в нем самые разные: добрые и злые, сильные и слабые, главные и второстепенные.

Религия, когда люди поклоняются нескольким богам одновременно, называется многобожием или политеизмом. Термин произошел от соединения двух греческих слов: «поли» – много и «теос» – бог. У нас такую религию стали называть язычеством – от старославянского слова «языци», т. е. иноземные народы, которые не приняли христианства.

В славянском язычестве существовало несколько магических праздников, причем проводили такие обряды строго по расписанию. Наши предки обязательно встречали и провожали времена года и сельскохозяйственные сезоны. К примеру, в декабре славяне праздновали приход Коляды – сурового бога зимы. Новый год, который отмечался 1 января, считался лучшим днем для заклинаний благополучия на год вперед.

С приходом весны начинались «солнечные» праздники. Солнце символизировали пекущиеся на масленицу блины, а также просмоленное и зажженное на высоком шесте колесо. Одновременно за окраиной села сжигалось соломенное чучело зимы. После весны наступало лето, и первую его неделю посвящали покровителям любви – Ладе и Лелю. В эти дни было принято петь веселые песни и справлять свадьбы.

В славянском язычестве важное место занимало поклонение богам стихий, а также тем из божеств, кто покровительствовал определенному виду человеческой деятельности. Изображениями богов украшались городские площади, возводились целые храмы, за которыми следили волхвы, чародеи и жрецы-кудесники. В славянском язычестве существуют собственные мифы о жизни и деяниях богов. Особенно праотцы были благодарны богу солнца, научившему людей кузнечному делу и установившему свод семейных правил.

Сегодня многое из славянского язычества, к сожалению, забыто. А потому современные ученые по-разному трактуют религиозно-мифологические представления наших предков.

Если говорить о периодизации славянского язычества, то чаще всего выделяют четыре основных этапа развития религии:

Культ упырей и берегинь

Люди, жившие в каменном веке, все явления природы наделяли духовным началом. Существующие вокруг духи могли быть настроены к человеку как враждебно, так и благожелательно. Самым древним культом считается поклонение берегиням. Для славян они были хранительницами жизни и покровительницами домашнего очага.

Но особое место среди них занимала Берегиня-Земля. Рукодельницы на некоторых вещах изображали обряд служения этой богине: руки Берегини подняты, а над ее головой – несколько солнечных дисков. В славянском язычестве великая богиня была неотделима и от других символов жизни – цветов и деревьев. Недаром священное дерево наших предков называется «березой» – словом, схожим по звучанию с именем богини.

Культ «Рода» и «рожаниц»

В славянском язычестве Макошь и Лада (рожаницы) появились раньше Рода, еще во времена матриархата. Эти богини культа плодородия отвечали за женскую плодовитость. Но матриархат сменился патриархатом, и во главе пантеона встал Род, также символизирующий плодовитость, но уже мужскую. Формирование монотеистической религии, где Род – главный, относят к VIII – IX векам.

Культ Перуна

В Х веке была основана Киевская Русь, и верховным божеством славянского языческого пантеона стал Перун. Изначально это был бог грозы, молний и грома, но спустя какое-то время Перуна начали считать покровителем войны, воинов и князей. Киевский князь Владимир Святославович в 979–980 гг. повелел собрать различных славянских богов в одном месте и устроить капище, в центре которого установить изображение Перуна. Верховное божество окружали другие боги:

Даждьбог – податель небесных благ и бог света;

Сварог – отец Даждьбога, божество верхнего яруса небес и Вселенной;

Хорс – божество солнечного диска;

Макошь - древняя богиня земли;

Симаргл – изображался в виде крылатой собаки и отвечал за семена, корни и ростки.

Время после принятия христианства

Многие русичи, даже будучи крещеными, одновременно продолжали поклоняться и своим богам. Это так называемый период двоеверия в славянском язычестве. Начиная с Х века, христианство постепенно берет верх над языческой культурой, и времена древних верований заканчиваются. Но так можно говорить только в формальном смысле. На самом деле старинные культы не исчезли окончательно. Они потеряли свое первоначальное магическое значение, но до сих пор остались в устном народном творчестве, их отголоски присутствуют в декоративно-прикладном искусстве.

Мифы славянского язычества

Славянская система верований ничуть не менее интересна, чем любая другая. Она одновременно и похожа, и не похожа на греческие или скандинавские мифы. Имея с ними определенные общие черты, славянская языческая мифология содержит в себе множество уникальных элементов. Знания, предания и легенды наших предков, порядок устройства мира не повторяются в эпосах ни одного другого народа.

Мифология, доставшаяся нам в наследство от времен славянского язычества, дошла до наших дней не только в сильно урезанном, но и переработанном виде. Дело в том, что письменность у славян появилась гораздо позже, чем у греков – уже в самом конце языческой истории. Зато, несмотря на многообразие этносов и религий, славяне сумели до сих пор сохранить представления, свойственные далеким предкам. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить традицию сжигать чучело зимы на масленицу.

Особый интерес вызывает наиболее древняя наша мифология. Система богов в славянском язычестве выглядит следующим образом:

Обитателями высшего уровня являлись боги, олицетворявшие все живое. К примеру, Сварога отождествляли с Небом. На этом же уровне находилась Земля и ее со Сварогом дети – Перун, Огонь и Даждьбог.

Средний уровень, согласно мифам славянского язычества, заселяли божества, отвечающие за хозяйство, а также за развитие определенных племен – Чур, Род и многие другие.

На низшем уровне обитали сущности, так или иначе связанные с окружающей средой – лешие и русалки, домовые и упыри.

В славянском язычестве был очень важен культ предков: легендарных праотцов уважали и всячески почитали. Не меньшее внимание славяне уделяли и вопросам происхождения и развития мира.

Ученые полагают, что славянская языческая мифология сложилась еще до образования отдельных племен. Поэтому не было нужды в каких-то особых обрядах, не сумело широко развиться жреческое сословие.

Главная особенность славянского язычества заключалась в том, что реальный мир был тесно связан с существами низшего уровня. Причем те могли как помогать людям, так и вредить. Наши предки верили в домовых и леших, берегинь и упырей. Исходя из этого, обыкновенная жизнь была полна загадок, а любое необычное явление можно было объяснить с точки зрения вмешательства этих духов.

Если с мелкими сущностями еще можно было как-то договориться или перехитрить их, то волю средних и высших богов следовало исполнять беспрекословно. Древние славяне испытывали страх перед силами природы и гневом предков. Умилостивить божественные сущности наши праотцы пытались с помощью праздничных обрядов, отдельные из которых известны и сегодня.

Боги славянского язычества и поклонение им

В основе славянского язычества лежит огромный жизненный опыт наших предков. Люди не только познавали мир вокруг себя, но и пытались понять собственную сущность. Количество славянских богов было очень велико, и неудивительно, что имена многих из них сейчас позабыты.

В славянской языческой религии все боги стояли на той или иной ступени иерархической лестницы. Причем в разных племенах наибольшим почетом могли пользоваться разные божества.

Наиболее древним мужским божеством считается Род . Этому богу неба, грозы и плодородия поклонялись все без исключения народы. Согласно мифологии славянского язычества, Род передвигался на облаке, окроплял землю дождем, и благодаря этому рождались дети. Род являлся творцом всего сущего и одновременно его повелителем.

Если говорить об этимологии славянских слов, у многих из них как раз корень «род». Слова с таким корнем имеют массу значений: родство и рождение, воду (родник) и прибыль (урожай). Всем известны понятия родины и народа. «Род» может означать красный цвет и молнию (шаровая называется «родией»). Количество слов, образованных с помощью этого корня, необыкновенно велико, что еще раз подтверждает величие Рода как бога.

Сварог является первым воплощение Рода на земле. Это единое божество Вселенной и одновременно бог-кузнец, подаривший людям секреты работы с металлом. Символами Сварога являются молот и наковальня, а любая кузница – это капище. Значение славянского корня «свар» – что-то сияющее и жгучее. Во многих северных диалектах слово «вар» и поныне означает жар или горение.

По поводу бога солнца в славянском язычестве мнения ученых расходятся. Одни склоняются к Даждьбогу, другие убеждены, что это был Ярило, по версии третьих – Световид. Но никто не отрицает, что богом солнца у славян (особенно юго-восточных, где на недостаток солнечного света никто никогда не жаловался) был Хорс .

Корни «хоро» и «коло» в древности означали круг и солярный знак солнца. Говоря «хоромы», предки подразумевали круговую застройку двора. А слова «хоровод» и «колесо» сейчас даже не считаются устаревшими.

Этому богу в славянской языческой культуре посвящены два крупных праздника. Один из них отмечается в день летнего солнцестояния, другой – зимнего. В июне наши предки с горы к реке обязательно скатывали тележное колесо, подразумевая этим действием откат солнца на зиму. В декабре чествовали Коляду, Ярилу и др.

Слово коляда произошло от «коло». Последнее означало «солнце-младенец». Его представляли в виде ребенка – причем неважно, мальчика или девочки. Когда дитя совсем маленькое, пол не имеет значения, да и само слово «солнце» у славян среднего рода. Своим рождением божество обязано как раз празднику зимнего солнцестояния: в этот день якобы рождалось солнышко будущего года.

Коляда – довольно затяжной праздник, который отмечали несколько дней, с 25 декабря (сочельник) по 6 января (Велесов день). На коляду обычно выпадали сильные морозы и снежные вьюги. В это же время по земле гуляла нечистая сила и злые ведьмы, крадущие месяц и звезды.

Даждьбог. Более всего был почитаем восточнославянскими племенами. Задача Даждьбога – хранить свой род и дарить людям земные блага. Это божество отвечает за все основные явления природы: свет, тепло и движение. Под последним понимается чередование времен года, смена дня и ночи и т. п. Возможно, в славянском язычестве роль Даждьбога была даже значительней роли бога солнца, хотя в чем-то они и совпадали. Под Даждьбогом понимался весь белый свет.

Белбог в славянском язычестве являлся богом удачи и счастья, хранителем добра и справедливости. До нас дошла статуя Белбога, держащего в руке кусок железа. В древности для восстановления справедливости практиковалось испытание железом. Если человека подозревали в каком-либо преступлении, его заставляли сжать в руке раскаленный кусок металла и пройти так не меньше десяти шагов. Если следов ожога не было, обвинения снимались. Человек, клейменый железом, был обречен на вечный позор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Белбог отвечал также и за правосудие. Впрочем, другие верховные боги в славянском язычестве также несли эту функцию, являясь Высшими Судьями и Ревнителями Справедливости. Они карали провинившихся и охраняли род от потери нравственности.

Перун – языческий бог грома и молнии. Имел массу родственников и помощников. В его свите кроме Грома и Молнии были Дождь и Град, русалки и водяные, а также четыре ветра, соответствующие сторонам света. Именно поэтому днем Перуна считается четверг. Хотя в некоторых традициях славянского язычества ветров было семь, десять, двенадцать или просто великое множество. Считавшиеся священными леса и реки посвящались именно Перуну.

Велес. Один из самых древних языческих богов, которому поклонялись восточные славяне. Изначально был покровителем охотников. На обожествляемого зверя существовало табу, поэтому бога называли «Волохатым», «Волосом» и «Велесом». Под этим именем подразумевался и дух убитого зверя. Корень «вел» у древних славян имел значение «мертвый». Преставиться для наших предков значило приставиться, присоединиться душой к своим небесным предкам, оставив бренное тело земле.