Свою учебную и рабочую биографию начал студентом Горного института в Москве , а затем забойщиком на шахте «Ирмино 4/2 бис» в Донбассе . В то время на соседней шахте «Центральная-Ирмино» трудился Алексей Стаханов . Работая в шахте, не переставал мечтать об арабистике. Написав письмо академику Николаю Яковлевичу Марру , узнал об (ЛИЛИ, затем ЛИФЛИ) в Ленинграде (предшественнике Восточного факультета Ленинградского Университета) и в 1932 году стал его студентом.

Теодор Шумовский проходил по одному делу с Львом Гумилёвым и Николаем Ереховичем . Этим трём студентам Ленинградского университета приписывали руководство молодёжным крылом мифической партии прогрессистов и ставилась в вину разнообразная антисоветская деятельность.

После вмешательства адвокатов, нанятых Анной Ахматовой , матерью Льва Гумилёва, и Вриенной Ерехович, сестрой Николая Ереховича, первоначальный приговор был отменён. Несмотря на это, все трое подследственных были отправлены в лагеря для отбывания наказания. Шумовский и Гумилёв были первоначально сосланы в Воркуту , а затем, после переследствия, в различные лагеря. Николай Ерехович был отправлен на Колыму , где и погиб в 1946 году .

Непосредственной причиной заключения Т. А. Шумовского могло послужить публичное выступление в защиту его учителя - академика И. Ю. Крачковского (1883-1951). Шумовский открыто высказал своё отрицательное отношение к статье Климовича, в которой тот обвинял академика в «низкопоклонстве перед Западом». По воспоминаниям Шумовского, ему также были предъявлены письменные показания впоследствии известного ученого-ассириолога и семитолога И. М. Дьяконова , который описывал Шумовского как «умалишённого». В вину Шумовскому ставилось также то, что он скрыл своё польское происхождение.

Во время своего заключения Шумовский участвовал в создании тюремного университета в пересыльной тюрьме (находилась за Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге) под руководством академика-почвоведа Б. Б. Полынова , также заключённого. В тюрьмах и лагерях Т. А. Шумовский, параллельно с трудом заключённого, интенсивно продолжал свою творческую деятельность через написание и переводы стихов (по памяти), а также изучение языков у представителей различных национальностей. Эти занятия дополнили классическое востоковедческое образование, полученное Шумовским в университете, и заложили основы его взглядов как на исторические процессы, так и на языкознание, отличающиеся от принятых в традиционной науке.

Несмотря на окончание срока в 1944 году , Т. А. Шумовский был оставлен в ссылке до конца войны . С 1945 года женат на Таисии Ивановне Будылиной (1918-1971) Сын Иосиф Теодорович Будылин (Шумовский) р. 1945. Культуролог, автор книг по пушкиноведению, музейной проблематике. Академик РАЕН. Второй брак с Галиной Иосифовной Сумчинской. Сын Владислав Теодорович, востоковед. Кандидат экономических наук.

Шумовский был выпущен из лагеря на поселение в период с 1946 по 1948 год. В это время он работал в новгородском институте усовершенствования учителей, смог параллельно закончить Ленинградский университет и защитить кандидатскую диссертацию на тему «Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида».

Второе заключение Шумовский провёл в Озёрлаге (Красноярский край). Заключённые Озёрлага были обязаны иметь номера. Шумовский имел номер А-499.

Шумовский продолжил научную и литературную деятельность и после ухода из института. Он довёл до конца свои работы, посвященные арабскому мореплаванию: подготовил и опубликовал критическое издание «Арабской морской энциклопедии» (1984-1985), а также научно-популярные книги «По следам Синдбада-морехода. Океанская Аравия» (1986) и «Последний „лев арабских морей“» (1999). Он также сформулировал свои взгляды на лингвистический процесс в «Ороксологии» (2002). Его наиболее значимой работой этого периода явился первый в России поэтический перевод Корана (7 изданий в период 1992-2011 гг.)

В последние годы Теодор Шумовский работал над антологией своих стихотворных переводов.

Восстановление исторической роли арабов как великой морской нации средневековьяДля Шумовского филология является первым и основным источником восстановления исторической истины, особенно в области этногенеза. С его точки зрения, рукописи, другие исторические документы чрезвычайно субъективны, подвержены интерпретации тех, кто их пишет. Данные языка, напротив, нельзя фальсифицировать. Таким образом, исследование взаимовлияния языков больше говорит о происхождении народов, чем исторические летописи. Во взглядах Шумовского прослеживается влияние акад. Н. Я. Марра , скорее философское, чем фактическое. Шумовский, как и Марр, считает язык основой мышления, основой истории, основой понимания истории, и в этом он противостоит Л. Н. Гумилёву , который выносил свои основополагающие понятия, такие как «этнос», за предел категорий языка .

В своих исследованиях по этногенезу Шумовский поставил себе задачу взглянуть на Запад через глаза Востока, поставив под сомнение ставшие привычными европоцентристские трактовки, в первую очередь в отношении истории России. Является Россия Западом или Востоком? Широко известны исторические источники по истории России, но Шумовского в первую очередь интересовали данные русского языка как «бесстрастного свидетеля и участника истории». Шумовский утверждает, что Россия - это самая обширная в мире и самая многосторонняя область взаимодействий Востока и Запада.

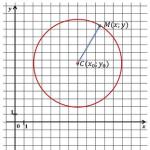

С точки зрения Шумовского, многие слова русского языка , которые традиционно считаются чисто русскими, имеют если не исключительно, то в большинстве своем тюркское, персидское, арабское, армянское, даже хеттское происхождение:

«Для русской речи наиболее ранними словообразующими пластами являются два восточных: тюркский и иранский. Традиционное языкознание рассматривает тюркское влияние как явление в значительной степени позднее - в момент татаро-монгольского ига , а иранское как исключительно раннее, относящееся к индоевропейскому прародителю - «субстрату», как и другие европейские языки. Однако анализ словаря русского языка приводит к противоположным выводам. Влияние первого - тюркского - не следует всецело относить ко времени татарского нашествия, тогда оно могло иметь место лишь в исключительных случаях, ибо постоянному заимствованию мешало религиозное противостояние; в противоположность этому духовное состояние дохристианской Руси открывало широкий простор для тюрко-русского общения. Что касается иранского пласта, то именно его воздействие на русский язык (иногда через посредство армянского и тюркских) и есть то, что принято обозначать расплывчатым и неточным термином «индоевропейское» имело место гораздо позже, чем принято считать»., а на юг до

Парадоксально, что Шумовский и Гумилёв пришли к аналогичным выводам в области этногенеза России, несмотря на то, что их отправные точки, их методы анализа, были диаметрально противоположны.

При отсутствии строгой научной критики и Гумилёв, и Шумовский подвергались систематической травле со стороны академических кругов, особенно в 1970-80-е годы, и оба страдали от отсутствия полноценного научного диалога. Оба они, хотя и были окружены последователями, работали в изоляции. В этом была их трагедия - как и у многих других представителей советской науки.

В предисловиях к своим переводам Шумовский подчеркивает, что «перевод буквальный не есть перевод точный», отстаивая постулат о художественности перевода как о необходимом условии его адекватности. Он считает, что:

«побочным эффектом формализации в современной науке стало стремление к точности перевода, в смысле его буквализма. Многие современные учёные искренне полагают, что чем более «точно» они переведут определённое слово или грамматическую конструкцию, тем более «адекватным» будет наше понимание… Подставление слов по словарю игнорирует относительность, с которой мы неизбежно сталкиваемся в переводе. Единственно возможный подход должен основываться на переводе содержания, а не исторически обусловленной формы, что создаёт лишь иллюзию точности. Это не значит, что переводчик может бесконечно отходить от грамматики текста. Детальный критический анализ - основа перевода. Но учёный-переводчик не должен выдавать грамматику за содержание. Адекватный перевод всегда является переводом художественным, результатом логических построений и художественного вдохновения. Сам по себе научный анализ разрушает целостность исходного материала… переводимое произведение не сводится к автоматической сумме грамматических форм и исторических фактов».

До Шумовского в России были признаны два перевода Корана - Г. С. Саблукова (преподавателя Саратовской Духовной Академии, учителя Чернышевского) и академика И. Ю. Крачковского , основателя советской школы арабистики. Оба перевода были прозаические. Шумовский был учеником Крачковского и во многом опирался на его подход к научной интерпретации текста. Вместе с тем, Шумовский указывает на значительное количество неверных переводов и неточностей редакторского характера в издании перевода Крачковского: издание было осуществлено после кончины академика и не было подготовлено им к печати.

Особенность перевода Шумовского в том, что он совмещает в себе научный анализ текста, в соответствии с классической востоковедной традицией, но вместе с тем сохраняет принятые в мусульманской среде традиционные трактовки. Кроме того, перевод Шумовского выполнен в поэтической форме, так как, по его мнению, именно стихотворный перевод наиболее адекватно передает арабский оригинал, представленный в виде рифмованной прозы. Перевод Шумовского выдержал пять изданий (1992-2008 гг.).

В 2009 году издательством «Покидышевъ и сыновья» была выпущена первая аудиоверсия поэтического перевода Корана, получившая благословение Председателя Совета Муфтиев России Муфтий Шейха Равиля Гайнутдина. Для этой записи поэтический перевод Корана читал артист Александр Клюквин ; также несколько сур в аудиокниге прочитаны самим Т. А. Шумовским.

День рождения 02 февраля 1913

лингвист-востоковед, арабист, кандидат филологических и доктор исторических наук

Биография

Семья

Родился в польской семье в Житомире Волынской губернии 2 февраля 1913 года. Мать Шумовского, Амалия Фоминична Каминская, была пианисткой, отец, Адам Викентьевич Шумовский, - банковским служащим. Старший брат Шумовского, Станислав Антонович (Адамович) Шумовский, стал одним из основоположников советского самолётостроения. Значительное место в биографии учёного занял второй по старшинству брат Иосиф.

Детство и юность провел в Шемахе (Азербайджан), древней столице Ширванского царства, куда его семья переехала в годы Первой мировой войны. Прогулки по окрестным мечетям и мусульманским кладбищам, где было много надписей на арабском языке, пробудили интерес к арабистике.

Свою учебную и рабочую биографию начал студентом Горного института в Москве , а затем забойщиком на шахте «Ирмино 4/2 бис» в Донбассе. В то время на соседней шахте «Центральная-Ирмино» трудился Алексей Стаханов . Работая в шахте, не переставал мечтать об арабистике. Написав письмо академику Николаю Яковлевичу Марру , узнал об Историко-лингвистическом институте в Ленинграде (предшественнике Восточного факультета Ленинградского Университета) и в 1932 году стал его студентом.

Студенческие годы в Ленинградском университете

На Восточном факультете Шумовский специализировался по арабской филологии и истории Ближнего Востока. Его наставниками были член-корреспондент АН СССР Н. В. Юшманов, академик В. В. Струве и глава советской арабистики академик И. Ю. Крачковский, который и познакомил его с рукописями Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да Гамы , исследование которых стало делом жизни Шумовского.

Ещё студентом пятого курса (1938 год) он начал работу над переводом «Трёх неизвестных лоций» Ахмада ибн Маджида, однако смог продолжить свои исследования лишь в 1948 году (между первым и вторым заключениями) и окончательно завершить только в 1956 году - после окончательного освобождения из ГУЛага.

ГУЛаг и ссылка

Теодор Шумовский проходил по одному делу с Львом Гумилёвым и Николаем Ереховичем. Этим трём студентам Ленинградского университета приписывали руководство молодёжным крылом мифической партии прогрессистов и ставилась в вину разнообразная антисоветская деятельность.

После вмешательства адвокатов, нанятых Анной Ахматовой, матерью Льва Гумилёва, и Вриенной Ерехович, сестрой Николая Ереховича, первоначальный приговор был отменён. Несмотря на это, все трое подследственных были отправлены в лагеря для отбывания наказания. Шумовский и Гумилёв были первоначально сосланы в Воркуту , а затем, после переследствия, в различные лагеря. Николай Ерехович был отправлен на Колыму, где и погиб в 1946 году.

Непосредственной причиной заключения Т. А. Шумовского могло послужить публичное выступление в защиту его учителя - академикеа И. Ю. Крачковского. Шумовский открыто высказал свое отрицательное отношение к статье Климовича, в которой тот обвинял академика в «низкопоклонстве перед Западом». По воспоминаниям Шумовского, ему также были предъявлены письменные показания впоследствии известного ученого-ассириолога и семитолога И. М. Дьяконова , который описывал Шумовского как «умалишённого». В вину Шумовскому ставилось также то, что он скрыл свое польское происхождение.

Теодор Адамович Шумовский

(род. 2 февраля 1913, Житомир) - российский лингвист-востоковед, арабист, кандидат филологических и доктор исторических наук. Автор первого поэтического перевода Корана на русский язык, старейший узник петербургской тюрьмы «Кресты», содельщик Льва Николаевича Гумилева.

Биография

Семья

Родился в польской семье на Украине (в г. Житомир). Мать Шумовского, Амалия Фоминская, была пианисткой, отец, Адам Шумовский, – банковским служащим. Старший брат Шумовского, Станислав Антонович (Адамович), стал одним из основоположников советского самолетостроения.

Детство и юность провел в Шемахе (Азербайджан), древней столице Ширванского царства, куда его семья переехала в годы Первой мировой войны. Прогулки по окрестным мечетям и мусульманским кладбищам, где было много надписей на арабском языке, пробудили интерес к арабистике.

Свою учебную и рабочую биографию начал студентом Горного института в Москве, а затем забойщиком на шахте "Ирмино 4/2 бис" в Донбассе. В то время на соседней шахте «Центральная-Ирмино» трудился Алексей Стаханов. Работая в шахте, не переставал мечтать об арабистике. Написав письмо академику Николаю Яковлевичу Марру, узнал об Историко-Лингвистическом Институте в Ленинграде (предшественнике Восточного факультета Ленинградского Университета и в 1932 году стал его студентом.

Годы в Ленинградском университете

На восточном факультете Шумовский специализировался в арабской филологии и истории Ближнего Востока. Его наставниками были чл.-корр. АН СССР Н.В.Юшманов, акад. В.В.Струве и глава советской арабистики акад. И.Ю. Крачковский, который и познакомил его с рукописями Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да Гамы, исследование которых стало делом жизни Шумовского.

Еще студентом пятого курса (1938 год) он начал работу над переводом «Трех неизвестных лоций» Ахмада ибн Маджида, однако смог продолжить свои исследования лишь в 1948 году (между первым и вторым заключениями) и окончательно завершить только в 1956 году – после окончательного освобождения из ГУЛАГа.

ГУЛАГ и ссылка

Первое заключение

(1938-1946)

Теодор Шумовский проходил по одному делу с Львом Гумилевым и Николаем Ереховичем. Этим трем студентам Ленинградского университета приписывали руководство молодежным крылом мифической партии прогрессистов и ставилась в виду разнообразная антисоветская деятельность.

После вмешательства адвокатов, нанятых Анной Ахматовой, матерью Льва Гумилева, и Вриенной Ерехович, сестрой Николая Ереховича, первоначальный приговор был отменен. Несмотря на это, все трое подследственных были отправлены в лагеря для отбывания наказания. Шумовский и Гумилев были первоначально посланы в Воркуту, а затем, после переследствия, в различные лагеря. Николай Ерехович был отправлен на Колыму, где он и погиб в 1945 году.

Непосредственной причиной заключения Шумовского могло послужить его публичное выступление в защиту его учителя – акад. И.Ю.Крачковского. Шумовский открыто высказал свое отрицательное отношение к статье Климовича, в которой тот обвинял академика в «низкопоклонстве перед Западом». По воспоминаниям Шумовского, ему также были предъявлены письменные показания впоследствии известного ученого-ассириолога И.М.Дьяконова, который описывал Шумовского как «умалишенного». В вину Шумовскому ставилось также то, что он скрыл свое польское происхождение.

Во время своего заключения Шумовский участвовал в создании тюремного университета в Пересыльной тюрьме (находится за Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге) под руководством академика-почвоведа Б.Б. Полынова, также заключенного. В тюрьмах и лагерях Шумовский параллельно с трудом заключенного интенсивно продолжал свою творческую деятельность через написание и переводы стихов (по памяти), а также изучение языков у представителей различных национальностей. Эти занятия дополнили классическое востоковедное образование, полученное Шумовским в университете, и заложили основы его взглядов как на исторические процессы, так и на языкознание, отличающиеся от принятых в традиционной науке.

Несмотря на окончание срока в 1944 году, Шумовский был оставлен в лагере до конца войны.

Ссылка в Боровичах

(1946-1948)

Шумовский был выпущен из лагеря на поселение в период с 1946 по 1948 г. В это время он работал в новгородском институте усовершенствования учителей, смог параллельно закончить Ленинградский университет и защитить кандидатскую диссертацию на тему "Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида".

Второе заключение

(1948-1956)

Второе заключение Шумовский провел в Озерлаге (Красноярский край). В послевоенном ГУЛАГе заключенные были уже лишены имен - им были даны номера. Шумовский имел номер А-499.

В 1948 году Шумовский обратился с письмом в Верховный Совет СССР с просьбой предоставить возможность закончить работу над арабскими лоциями и тем самым «развить новую область в советском востоковедении» в обмен на пожизненное заключение. Обращение было оставлено без ответа. В начале 1950-х гг, отчаявшись, что его когда-либо выпустят, Шумовский начал изучать медицину - с тем, чтобы стать фельдшером и работать в отдаленных деревнях. В 1956 году он был все-таки освобожден.

Шумовский получил полную реабилитацию по своим обоим заключениям в 1963 году, написав 110 заявлений в различные судебные инстанции.

Работа в Академии наук

(1956-1979)

(Ленинградское Отделение Института Востоковедения АН)

Благодаря личной поддержке академика И.А.Орбели и Н.В.Пигулевской Шумовский смог поступить на работу в Институт Востоковедения РАН (Ленинградский филиал). Академическая деятельность Шумовского в Институте началась с издания «Трех неизвестных лоций», которые впоследствии были переведены на португальский и на арабский языки. В 1965 году Шумовский защитил докторскую диссертацию по теме «Арабская морская энциклопедия 15 в.», основанную на исследовании и переводе важнейшей работы Ахмада ибн Маджида «Книга польз об основах и правилах морской науки». Эта работа вызвала большие научные споры, которые осложнили положение Шумовского в Академии наук. Другие значительные осложнения произошли в результате публикации книг «У моря арабистики» (1975) и «Воспоминания арабиста» (1978), в которых Шумовский представил альтернативный взгляд на развитие арабистики в СССР.

1979 год - по настоящее время

По выходе на пенсию Шумовский довел до конца свои работы, посвященные арабскому мореплаванию. Он подготовил и опубликовал критическое издание «Арабской морской энциклопедии» (1986), а также научно-популярные книги «По следам Синдбада-морехода. Океанская Аравия» (1986) и «Последний "лев арабских морей"» (1999). Он также сформулировал свои взгляды на лингвистический процесс в «Ороксологии» (2002). Его наиболее значимой работой этого периода явился первый в России поэтический перевод Корана (5 изданий в период 1992-2008 гг.)

В настоящее время Шумовский работает над антологией своих стихотворных переводов.

Теодор Адамович Шумовский

Арабы и море: по страницам рукописей и книг

Theodor Shumovsky

ARABS AND THE SEA!

AFTER OLD MANUSCRIPTS AND BOOKS

Second corrected edition

Marjani Publishing House

О ремесле историка в стихах и прозе

Книга, которую читатель держит сейчас в руках, довольно необычна. Она написана почти полвека назад российским арабистом Теодором Адамовичем Шумовским по «горячим следам» уникальных арабских лоций Индийского и Тихого океанов XV – начала XVI в., которые он тогда изучал, переводил и печатал. Необычна сама тема книги. Арабское мореплавание эпохи Средневековья и начала Нового времени как область исторической географии все еще относится к редким областям востоковедения. Занятия ею требуют не только основательных познаний в специальных гуманитарных дисциплинах, но и умения разбираться в других более точных и естественных науках, включая очень специфический средневековый арабский морский словарь. В этой области работали и работают единицы, хотя отдельные из них и заслужили признание и уважение среди востоковедов. В ХХ в. к ней обращались французский востоковед Габриэль Ферран, русский арабист Игнатий Юлианович Крачковский, известный широкой публике благодаря своему переводу Корана, а также его ученик Шумовский, старейший из ныне здравствующих арабистов России. Последний из них, автор этой книги, остается сегодня чуть ли не единственным российским специалистом в этой области.

Необычен не только предмет, но подход и стиль этой работы. Арабисты классической школы, к которой принадлежит и автор книги, привыкли ограничиваться изучением текста, работа с которым целиком поглощает их внимание. Исторический контекст, эпоха и люди, писавшие, переписывавшие и читавшие изучаемые ими сочинения, большинство классиков, как правило, не интересуют. По своей специальности Т.А. Шумовский именно источниковед-текстолог. В начале своей научной карьеры он также двигался по этому общему пути. Им были переведены и прокомментированы сочинения лоцмана Васко да Гамы Ахмада ибн Маджида и его младшего современника Сулаймана ал-Махри. Еще в 1948 г. он защитил в ленинградском Институте востоковедения кандидатскую диссертацию о творчестве ибн Маджида по рукописи его сочинений из рукописного Фонда института. В историю российского востоковедения Шумовский вошел, опубликовав в 1957 г. три стихотворные лоции Ахмада ибн Маджида, за которыми в 1985 и 1986 годах последовали два пухлых тома с критическим изданием арабского текста и русским переводом «Книги польз об основах и правилах морской науки». В 1975 году Шумовский подготовил к печати откоментированный перевод «Махрийской опоры для прочного приобретения морских знаний» Сулаймана ал-Махри. По ряду причин выход книги в свет задержался больше чем на четверть века, и только в 2009 году она попала в издательство. Наконец, тема докторской диссертации Шумовского, защищенной еще в 1957 году, была история арабской морской географии.

Название этой диссертации было тем же, что и у книги, первое издание которой выпущено в Москве в 1964 году, – «Арабы и море». Что и говорить: сказано просто, сильно и в чем-то вызывающе, ведь арабы ассоциируются у российского и вообще европейского читателя не с морем, а с сушей, прежде всего с безводными пустынями Ближнего Востока и Северной Африки. О значении моря в истории становления арабской культуры, общества и государственности читатель узнает со страниц этой книги. Один из ее главных выводов состоит в признании давних связей Европы с мусульманским Востоком. Эпоха Великих географических открытий опиралась на достижения средневековых арабских географов и мореплавателей. Задолго до европейского продвижения на Восток они освоили Средиземноморье и Индийский океан с частью Тихого. Пример Ибн Маджида показывает, что арабские лоцманы участвовали и в морских экспедициях европейских первооткрывателей. Интересно, что к похожим выводам пришли и западные медиевисты, предпочитающие говорить о тесных контактах Европы с «миром ислама» со времен крестовых походов. Созданный ориенталистами колониальной эпохи образ арабов как «диких сынов пустыни» сегодня почти полностью отвергнут.

Но об этом более обстоятельно читатель прочтет у самого Шумовского. Я хочу отметить другое. В отличие от диссертации и изданий арабских лоций, в которых основное место занимают тексты источников, в небольшой книжке 1964 года, которая сейчас переиздается, речь идет не только и не столько о рукописях и исторических обстоятельствах их появления, сколько о труде историка, занимающегося рукописями. По этой причине книга получилась во многом автобиографичной. Вместе с автором мы переносимся на полвека, если не больше, назад и проходим шаг за шагом детективную историю находки уникальных арабских лоций, да еще и в стихах, в фондах бывшего Азиатского музея и Института востоковедения, а ныне Института восточных рукописей в С.-Петербурге, постепенной расшифровки рукописи начиная с начала 1930-х годов, когда автор этой книги был еще студентом. В лучших традициях арабской литературной традиции, которая приучает чтить предшественников и создала даже особый жанр комментария и супракомментария (шарх и хашия), книга Шумовского в чем-то служит продолжением многократно переиздававшегося сборника эссе его учителя академика Крачковского «Над арабскими рукописями». Недаром ее первая часть намеренно перефразирует его название.

Писать о ремесле историка – задача неблагодарная. Несмотря на наличие известных и признанных примеров (например, книги французского медиевиста Марка Блока «Апология истории»), к мысли о возможности, если не необходимости, описать труд исследователя сами историки пришли совсем недавно. Долгое время считалось, что не следует вводить читателя в свою «кухню», ограничиваясь парадным фасадом научных монографий. Девятнадцатое, да и недавно минувшее двадцатое столетие вообще слишком пренебрежительно относились к жизни и творчеству отдельного человека. Общее не только для востоковедения, но и в целом для гуманитарных наук минувшей эпохи чрезмерное увлечение глобальными теоретическими схемами во многом обеднило даже самые удачные научные исследования, кабинетные творцы которых пытались представить читателю не отдельную личность, а массы, но на деле, как правило, не могли показать ни отдельного человека, ни тем более масс. Сегодня правилом хорошего тона, по крайней мере в западной науке, стало, наоборот, отрицать подобный эссенциализм в подходах и смеяться над наивными, а нередко и ханжескими заявлениями историков XIX–XX вв. о стремлении к наибольшей объективности изложения. Но одно дело заявлять о своих намерениях, а другое – хотеть и уметь их выполнить.

Не всякому дано увлечь читателя повествованием о старых, непонятных для неспециалиста рукописях и заботах историка. Об авторе этой книги этого не скажешь. Он умеет не только качественно делать работу историка, но живо и увлекательно описать ее. Академическая наука пока слишком мало задумывалась над формой изложения и передачи текстов источников. Как известно, большую роль в арабо-мусульманской литературной и научной традиции играла поэзия. Самые различные авторы со времен возникновения ислама и даже раньше нередко выражали свои мысли в стихах. При этом по содержанию они могли относиться к самым различным областям знания – от истории и географии до политики и права. Арабские лоции, над которыми работал Шумовский, частью тоже были изложены в стихах. Так вот, работая над арабскими рукописями, он пришел к мысли о необходимости передачи их формы художественными средствами русского языка, чтобы не лишать русскязычного читателя возможности испытать те же чувства, которые возникают у араба при чтении оригинала. В своих книгах Шумовский выразил собственные принципы художественного перевода, не приемля рабского следования грамматической структуре оригинала. В этом Шумовский был неодинок. Поиски более адекватных средств художественного перевода волновали крупнейших представителей русского востоковедения ХХ в., таких как известный китаист и переводчик Василий Михайлович Алексеев или специалист по литературе древнего Ближнего Востока Игорь Михайлович Дьяконов.

Классическая арабо-мусульманская научная и литературная традиция во многом основана на цитировании и комментировании предшественников. Многое в сочинениях по арабской морской географии порой невозможно понять без обращения не только к истории средневековой навигации, но и к более широкому пласту культуры того времени. Свой комментарий к прочтению арабских лоций XII–XVI вв. дает и автор «Арабов и моря». Во вторую главу книги вошли увлекательные экскурсы-повествования о морских путешествиях и открытиях на Ближнем Востоке и в Африке со времен Древнего Египта и Финикии до правления арабских халифов и османских султанов. Кроме адмиралов, политиков и торговцев на ее страницах мы встречаемся с учеными и поэтами. Не раз автор цитирует и Коран, причем в собственном поэтическом переводе, работать над которым он начал еще в середине ХХ столетия, когда первое издание книги только готовилось к печати, а закончил через более чем тридцать лет, в 1995 г. Внимательному читателю несложно заметить следующую особенность переводов Шумовского: они становятся более сухими и дословными, когда речь идет о лоциях и морском деле, более раскованными и свободными в художественных арабских текстах, включая аяты Корана. Более последовательно автор претворяет свои соображения о значении художественного перевода во всем, что касается менее специальных, чем мореплавание, областей средневековой арабо-мусульманской культуры.

2 февраля исполняется 106 лет со дня рождения выдающегося деятеля российской науки - Теодора Адамовича Шумовского. сайт вспоминает жизненный путь лингвиста, востоковеда, арабиста, кандидата филологических и доктора исторических наук, поэта и человека удивительной судьбы.

Теодор Адамович Шумовский родился в г. Житомир 2 февраля 1913 г. Мать Шумовского, Амалия Фоминична Каминская, была пианисткой; отец, Адам Викентьевич Шумовский, - банковским служащим. Детство и юность Теодор Адамович провел в Шемахе (Азербайджан), древней столице Ширванского царства, куда его семья переехала в годы Первой мировой войны. Прогулки по окрестным мечетям и мусульманским кладбищам, где было много надписей на арабском языке, пробудили его интерес к арабистике. Свою учебную и рабочую биографию он начал студентом Горного института в Москве, а затем забойщиком на шахте в Донбассе. Но работая в шахте, он все же не переставал мечтать об арабистике. Написав письмо академику Николаю Яковлевичу Марру, узнал об Историко-лингвистическом институте в Ленинграде (предшественнике Восточного факультета Ленинградского Университета) и в 1932 году стал его студентом.

В 1938 году Теодор Шумовский, Лев Гумилев и Николай Ерехович, студенты Ленинградского университета, были обвинены в руководстве молодежным крылом мифической партии прогрессистов и в разнообразной антисоветской деятельности. После вмешательства адвокатов, нанятых Анной Ахматовой, матерью Льва Гумилева, первоначальный приговор был отменен. Несмотря на это, все трое подследственных были отправлены в лагеря для отбывания наказания. Шумовский и Гумилев были первоначально сосланы в Воркуту, а затем определены в различные лагеря. Николай Ерехович был отправлен на Колыму, где и погиб в 1946 году. Непосредственной причиной заключения Т. А. Шумовского могло послужить публичное выступление в защиту его учителя - акад. И. Ю. Крачковского. Шумовский открыто высказал свое отрицательное отношение к статье Климовича, в которой тот обвинял академика в «низкопоклонстве перед Западом». По воспоминаниям Шумовского, ему также были предъявлены письменные показания впоследствии известного ученого-ассириолога и семитолога И. М. Дьяконова, который описывал Шумовского как «умалишенного». В вину Шумовскому ставилось также то, что он скрыл свое польское происхождение. Во время заключения Т. А. Шумовский несмотря ни на что продолжал свою творческую деятельность через написание и переводы стихов (по памяти), а также изучение языков у представителей различных национальностей. Эти занятия дополнили классическое востоковедческое образование, полученное Шумовским в университете, и заложили основы его взглядов как на исторические процессы, так и на языкознание, отличающиеся от принятых в традиционной науке. Несмотря на окончание срока в 1944 году, Т. А. Шумовский был оставлен в лагере до конца войны.

Из лагеря на поселение Шумовский был выпущен в 1946 году. В это время он работал в новгородском Институте усовершенствования учителей, смог параллельно окончить Ленинградский университет и защитить кандидатскую диссертацию на тему «Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида». В 1948 году Шумовский был осужден на второй срок и отбывал его в Красноярском крае в Озёрлаге. В том же 1948 году Шумовский обратился с письмом в Верховный Совет СССР, с просьбой предоставить ему возможность закончить работу над арабскими лоциями и тем самым «развить новую область в советском востоковедении» в обмен на пожизненное заключение. Обращение было оставлено без ответа. В начале 1950-х гг, отчаявшись, что его когда-либо выпустят, Шумовский начал изучать медицину - с тем, чтобы стать фельдшером и работать в отдаленных деревнях. Но в 1956 году он был наконец-то освобожден. Шумовский получил полную реабилитацию по своим обоим заключениям только в 1963 году, написав 110 заявлений в различные судебные инстанции.

В 1956 году, благодаря личной поддержке академика И. А. Орбели Шумовский смог поступить на работу в Институт Востоковедения РАН (Ленинградский филиал). Академическая деятельность Шумовского в Институте началась с издания «Трех неизвестных лоций», которые впоследствии были переведены на португальский и на арабский языки. В 1965 году Шумовский защитил докторскую диссертацию по теме «Арабская морская энциклопедия 15 в.», основанную на исследовании и переводе важнейшей работы Ахмада ибн Маджида «Книга польз об основах и правилах морской науки». Эта работа вызвала большие научные споры, которые осложнили положение Шумовского в Академии наук. Другие значительные осложнения произошли в результате публикации книг «У моря арабистики» (1975) и «Воспоминания арабиста» (1978), в которых Шумовский представил альтернативный взгляд на развитие арабистики в СССР.

На пенсии Теодор Шумовский довел до конца свои работы, посвященные арабскому мореплаванию. Он подготовил и опубликовал критическое издание «Арабской морской энциклопедии» (1986), а также научно-популярные книги «По следам Синдбада-морехода. Океанская Аравия» (1986) и «Последний „лев арабских морей“» (1999). Он также сформулировал свои взгляды на лингвистический процесс в «Ороксологии» (2002). Его наиболее значимой работой этого периода явился первый в России поэтический перевод Корана. Несмотря на преклонный возраст, до последних дней Теодор Адамович продолжал активную творческую деятельность, готовил к изданию антологию своих стихов и переводов любимых поэтов востока, приступил к работе над переводом «Эпоса о Гильгамеше».

По перепутьям северной столицы

Летит атлант на взмыленном коне,

И чопорная тень императрицы

В венецианском мечется окне.

Лист за листом роняет клен поникший

На шепот вод, на сонную струю.

Брожу один, усталый и притихший,

И вспоминаю молодость мою.

И на своей когда грущу я тризне,

Одна мне мысль покоя не дает:

Что листья мы на вечных водах жизни,

Что все пройдет – метанья и полет.