Диалектика - признанная в современной философии теория развития всего сущего и основанный на ней философский метод.

Развитие - общее свойство и главнейший признак материи: изменение материальных и идеальных объектов, причем не простое (механическое) изменение, а изменение как саморазвитие, результатом которого является переход на более высокую ступень организации.

Развитие - высшая форма движения. В свою очередь, движение - основа развития. Законы диалектики отличаются от законов других наук (физики, математики и др.) своей всеобщностью, универсальностью, поскольку они:

Охватывают все сферы окружающей действительности;

Раскрывают глубинные основы движения и развития - их источник, механизм перехода от старого к новому, связи старого и нового.

Выделяются три базовых закона диалектики:

Единства и борьбы противоположностей;

Переход количества в качество;

Отрицания отрицания.

Закон единства и борьбы противоположностей заключается в том, что все сущее состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по своем природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу (пример:; день и ночь, горячее и холодное, черное и белое, зима и лето, молодость и старость и т. д.).

Единство и борьба противоположных начал - внутренний источник движения и развития всего сущего. Особый взгляд на единство и борьбу противоположностей имел Гегель, считающийся основоположником диалектики. По Гегелю, каждый предмет, явление обладают двумя главными качествами - тождественностью и отличием. Тождественность означает то, что предмет (явление, идея) равен самому себе, то есть данный предмет есть именно этот данный предмет.. В то же время в тождественном самому себе предмете есть то, что стремится выйти за рамки предмета, нарушить его тождественность.

Противоречие, борьба между едиными тождественностью и отличием приводит, по Гегелю, к изменению (самоизменению) предмета - движению. Например, существует общество, тождественное самому себе, но в нем есть силы, которым тесно в рамках данного общества; их борьба приводит к изменению качества общества, его обновлению.

Каждое явление внутренне раздвоенно, содержит взаимоисключающие, противоположные тенденции: например, положительно заряженное ядро атома и отрицательно заряженные электроны, ассимиляция и диссимиляция в организме, реакции соединения и разложения в химии, интересы борющихся классов в обществе и т. д. Чтобы стать источником развития, противоположности должны быть сторонами единого, т. е. не только взаимоисключать, но и взаимо-предполагать, взаимодополнять друг друга.

Закон единства и взаимодействия противоположностей является законом не только бытия, но и законом познания. Познание есть активное взаимодействие объекта и субъекта на основе практики. Сам познавательный процесс есть единство противоположностей: чувственного и логического, абстрактного и конкретного, теории и практики.

Методологическая роль закона единства и взаимодействия противоположностей состоит в том, что он нацеливает на поиск, выделение и фиксацию этих противоположностей, нахождение формы их взаимопроникновения. Можно также выделить различные виды борьбы противоположностей внутри цельного явления:

■ борьба, приносящая выгоду обеим сторонам (например, постоянное соревнование, где каждая сторона «догоняет» другую и переходит на более высокую качественную ступень развития);

■ борьба, где одна сторона регулярно одерживает верх над другой, но побежденная сторона сохраняется и является «раздражителем» для побеждающей, благодаря чему побеждающая сторона переходит на более высокую ступень развития;

■ антагонистическая борьба, где одна сторона может выжить только за счет уничтожения другой.

Помимо борьбы, возможны иные виды взаимодействия:

■ содействие (когда обе стороны оказывают встречную помощь друг другу без борьбы);

■ солидарность, союзничество (стороны не оказывают друг другу прямого содействия, но имеют общие интересы и действуют в одном направлении);

■ нейтралитет (стороны имеют различные интересы, не содействуют друг другу, но и не борются между собой);

■ мутуализм - полная взаимосвязь (для выполнения какого-либо дела стороны должны действовать только вместе и не могут действовать автономно друг от друга).

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений

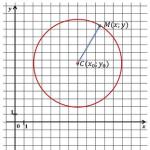

Закон перехода количественных изменений в качественные изменения раскрывает общий механизм развития. Сущность этого закона состоит в том, что изменение качества (специфики, природы) данной вещи, т. е. переход от старого качества к новому, совершается тогда, когда накопление количественных изменений достигает определенной границы.

Количество - исчисляемые параметры предмета или явления (число, величина, объем, вес, размер и т. д.).

Мера - единство количества и качества. Мера выступает как интервал количественных изменений, в пределах которого вещь сохраняет свою качественную определенность. Выход за пределы меры приводит к изменению качества вещи, к превращению количественных изменений в качественные.

При определенных количественных изменениях обязательно меняется качество. При этом качество не может меняться бесконечно. Наступает момент, когда изменение качества приводит к изменению меры (то есть той системы координат, в которой раньше происходило изменение качества под влиянием количественных изменений) - к коренной трансформации сущности предмета. Такие моменты получили название «узлов», а сам переход в иное состояние понимается в философии как «скачок». Категория «скачок» отражает сложный процесс перехода от старого качества к новому, когда количественные изменения выходят за границы меры. Скачки разнообразны по форме и по характеру протекания, по скорости и масштабу качественных изменений.

Можно привести некоторые примеры действия закона перехода количественных изменений в качественные.

Если нагревать воду последовательно на один градус по Цельсию, то есть изменять количественные параметры - температуру, то вода будет изменять свое качество - станет горячей (в силу нарушения привычных структурных связей атомы начнут двигаться в несколько раз быстрее). При достижении же температуры в 100 градусов произойдет коренное изменение качества воды - она перейдет в пар (то есть разрушится прежняя «система координат» процесса нагревания - вода и прежняя система связей). Температура в 100 градусов в данном случае будет узлом, а переход воды в пар (переход одной меры качества в другую) - скачком. То же самое можно сказать и об охлаждении воды и ее превращении при температуре ноль градусов по Цельсию в лед.

В природе не всегда удается определить узловой момент. Переход количества в принципиально новое качество может произойти:

Резко, одномоментно;

Незаметно, эволюционно.

Закон отрицания отрицания

Закон отрицания отрицания заключается в том, что новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более новым. Согласно этому закону, развитие есть процесс, складывающийся из определенных циклов.

Категория «отрицание» отражает определенный этап развития, отличающий превращение объекта в нечто иное, определенным образом связанное с отрицаемым объектом. Отрицание является содержательным процессом и означает не просто уничтожение старого явления, но возникновение нового, находящегося в определенной связи с отрицаемым. Включение в состав новой вещи некоторых «положительных» элементов отрицаемого качества в переработанном виде называется «снятием». Для снятия характерны три взаимосвязанных аспекта: преодоление, сохранение и подъем на новую, более высокую ступень.

Отрицание старых форм новыми - причина и механизм поступательного развития. Однако вопрос о направленности развития - дискуссионный в философии. Выделяются следующие основные точки зрения:

Развитие - только поступательный процесс, переход от низших форм к высшим, то есть восходящее развитие;

Развитие может быть как восходящим, так и нисходящим;

Развитие хаотично, не имеет никакой направленности. Практика показывает, что из трех точек зрения наиболее близкой к истинной является вторая: развитие может быть как восходящим, так и нисходящим, хотя общая тенденция все же восходящая.

■ организм человека развивается, крепнет (восходящее развитие), но затем, развиваясь дальше, уже слабеет, дряхлеет (нисходящее развитие);

■ исторический процесс идет по восходящему направлению развития, но со спадами - расцвет Римской империи сменился ее падением, но затем последовало новое развитие Европы по восходящей (Ренессанс, новое время и т. д.).

Таким образом, развитие идет не линейным образом (по прямой), а по спирали, причем каждый виток спирали повторяет прежние, но на новом, более высоком уровне.

В диалектике под двойным отрицанием понимают такое, которое завершает определенный цикл развития (типичный пример: зерно-стебель- зерна колоса). Таким образом, двойной переход противоположностей не будет буквальным возвратом в прежнее состояние, т.е. возврат якобы к старому сопровождается обогащением, приращением развития, когда развитие идет не по замкнутому кругу, а по спирали, имеет место поступательность в развитии. Иногда возврат осуществляется путем большого количества скачков, ряда отрицаний. Количество отрицаний и способ отрицания зависит от конкретной специфики того или иного явления.

В марксистской философии Е. и б. п. выступает как фундаментальный , принцип. В. И. Ленин считал важным исследовать Е. и б. п. «...как закон познания (и закон объективного мира) » (ПСС, т. 29, с. 316) . Раздвоенность единого на полюсы - лишь того, что противоположности обретают относит. самостоятельность. Последовательно раскрывать как диалектически-противоречивое можно лишь распространяя этот принцип также и на познания.

Маркc К. и Энгельс Ф., Соч., т. 20, 2.4; Ленин В. И., ПСС , т. 29; История марксистской диалектики. От возникновения марксизма до ленинского этапа, М., 1971 ; Диа-лектич. , М., 1979 ; Материалистич. диалектика. Краткий очерк теории, М., 1980 ; Основы марксистско-ленинской философии, М., 19805; см. также ст. Противоречие и лит. к ней. Г. С. Батищев.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия . Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов . 1983 .

ЕДИНСТВО И БОРЬБА́ ПРОТИВОПОЛО́ЖНОСТЕЙ

один из основных законов материалистич. диалектики. Суть этого закона состоит в том, что объективного мира и познания осуществляется путем раздвоения единого на взаимоисключающие, противоположные моменты, стороны и тенденции, взаимоотношение к-рых, с одной стороны, характеризует ту или иную систему как нечто и качественно определенное, а с другой – составляет внутр. ее изменения, развития, превращения в новое . Взаимоотношение противоположностей в составе единого целого выступает как диалектич. Противоречие, к-рое и составляет суть данного закона. Т. о., диалектич. принцип противоречия отражает двойственное отношение внутри целого: противоположностей и их противоречивость. Противоречия нельзя отделить от единства противоположностей: каждая из диалектич. противоположностей невозможна объективно и немыслима без другой, без внутр. отношения к ней, "...как невозможно иметь в руке целое яблоко после того, как съедена его половина" (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 70).

Диалектич. противоречие – это взаимоотношение между такими моментами, сторонами, тенденциями в составе целого, к-рые не даны извечно в готовом и неизменном виде, а возникают и развиваются – из несущественного различия превращаются в различия существенные, т.е. в противоположности. Говоря, напр., о существовании товара как потребительной стоимости и как стоимости Маркс отмечал, что это двойное "...должно развиваться в , различие – в и в п р о т и в о р е ч и е" ("Архив Маркса и Энгельса", т. 4, 1935, с. 67). Противоречие, столкновение, борьба противоположностей являются наиболее общей и самой глубокой движущей силой развития. "... Движущее начало всякого развития – разделение на противоположности, их борьба и разрешение..." (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1957, с. 328). Всякое развитие есть возникновение различий, противоположностей, их разрешение и в то же время в о з н и к н о в е н и е новых противоположностей и противоречий. В этой универсальной диалектич. форме осуществляется бесконечный процесс развития объективного мира и процесс его познания.

Ленин подчеркивает, что противоречие является сутью, ядром диалектики. "В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов..." (см. Соч., т. 38, с. 249). "Раздвоение единого и противоречивых частей его...есть суть (одна из "сущностей", одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики" (там же, с. 357). "Тождество противоположностей ("единство" их, может быть, вернее сказать? Хотя различие терминов и единство здесь не особенно существенно. В известном смысле оба верны) есть признание (открытие) противоречивых, в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и х, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в т о м ч и с л е)" (там же, с. 358). Раскрывая суть данного закона и применяя его для анализа действительности и познания, классики марксизма-ленинизма терминологически не пользовались выражением "единство и борьба противоположностей". Такая формулировка этого закона получила широкое распространение в сов. филос. лит-ре. В трудах же классиков марксизма-ленинизма при характеристике этого закона содержатся выражения: "диалектическое противоречие", " противоположностей", " на взаимоисключающие противоположности", "разделение на противоположности, их борьба и разрешение", "единство противоположностей", "единство противоречий", "борьба противоположностей" и т.п.

И с т о р и я в о п р о с а. Догадки о том, что взаимодействие противоположных начал составляет всеобщий закон движения мира, высказывались еще в древности. Уже в наивно-диалектич. воззрениях многих ранних представителей др.-восточной и антич. натурфилософии рассматривалась как становящаяся, вечно подвижная, совмещающая в себе противоположности. Так, в др.-кит. письм. памятнике "Дао-цзы", известном также под назв. "Дао цзин", говорится, что "одни существа идут, другие следуют за ними; одни расцветают, другие высыхают; одни укрепляются, другие слабеют; одни создаются, другие разрушаются" ("Дао дэ цзин", § XXIX; цит. по кн.: Ян Xин-шун, Древнекитайский Лао-цзы и его учение, М.–Л., 1950, с. 131). В нем проводится о том, что каждая , достигнув определенной степени развития, превращается в свою противоположность: "Неполное становится полным, кривое становится прямым, становится наполненным, ветхое сменяется новым и наоборот" (там же, § XXII; с. 127) (см. Китайская философия).

В общественных явлениях возникают совершенно новые типы противоречий: между обществом и природой, произ-вом и потребностями людей, производит. силами и производств. отношениями, базисом и надстройкой, между антагонистич. классами, между старым и новым во всех их проявлениях. Обществ. противоречия могут иметь либо антагонистич., либо неантагонистич. характер. Антагонистич. противоречия являются наиболее острой формой борьбы противоположностей (см. Антагонизм , Антагонистическое противоречие). Так, напр., осн. классами капиталистич. общества являются буржуазия и . Отношение между этими классами выражает диалектич. противоречие (см. Классовая борьба). Буржуазия не есть нечто самодовлеющее: она – лишь , сторона единого целого и связана с этим целым. От буржуазии исходит , направленное на сохранение противоречия, а от пролетариата – действие, направленное на его уничтожение. Буржуазия, сохраняя свое собственное существование, тем самым сохраняет и существование своей противоположности – пролетариата. "Это п о л о ж и т е л ь н а я сторона антагонизма... Напротив, пролетариат... вынужден упразднить самого себя, а тем самым и обусловливающую его противоположность – частную , – делающую его пролетариатом. Это – отрицательная сторона антагонизма, его беспокойство внутри него самого..." (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, с. 38–39).

В борьбе противоположности качественно обособляются и раскрываются, что, в конечном счете, приводит к разрыву взаимосвязей противоположностей, к разрушению данного единства, к социальной революции. Та или иная социальная сила приобретает одного из двигателей обществ. прогресса только в том случае, если она направлена на разрешение существ. противоречий, являясь вместе с тем одной из сторон этого противоречия и противостоит другой его стороне. Претерпевая качеств. , прежние противоположности уступают место новому единству противоположностей, их взаимодействию и борьбе на более высоком уровне. Экономич. основой борьбы классов в бурж. обществе являются противоречие между обществ. произ-вом и капиталистич. присвоением, отношения эксплуатации пролетариата буржуазией. Антагонизм, свойственный капиталистич. способу произ-ва, по словам Маркса, заключается в том, что капиталистич. произ-ву присуща к развитию производит. сил, но так как оно капиталистическое, то оно постоянно наталкивается па узкие барьеры: произ-во прибавочной стоимости. Основой борьбы является факт эксплуатации, т.е. тот факт, что произ-во есть произ-во прибавочной стоимости, есть экономич. порабощение человека человеком. Развиваясь в этих пределах, капиталистич. произ-во рождает трагич. коллизии: одновременное существование избыточного капитала и избыточного населения; машины из средства сокращения рабочего дня превращаются в его удлинения; на фоне перепроизводства продуктов питания многие голодают и т.п. Антагонистич. характер развития капиталистич. произ-ва на его империалистич. стадии не только не ослаб, но еще больше усилился и углубился. Монополистич. все более углубляет пропасть между рабочим классом и буржуазией. Эти противоречия – важнейшая черта общего кризиса мировой системы империализма на совр. этапе: "...М и р о в а я империалистическая система раздирается глубокими и острыми противоречиям и. Антагонизм труда и капитала, противоречия между народом и монополиями, растущий милитаризм, распад колониальной системы, противоречия между молодыми национальными государствами и старыми колонизаторскими державами, и самое главное – стремительный рост мирового социализма подмывают и разрушают , ведут к его ослаблению и гибели" (Программа КПСС, 1961, с. 34–35).

Внутр. противоречие капитализма в том-то и состоит, что следствия, вытекающие из его же собственных оснований и средством его поддержания, вместе с тем разрушают сами эти основания. "Усиливающийся между производительными силами и производственными отношениями властно ставит перед человечеством задачу – разорвать прогнившую капиталистическую оболочку, раскрепостить мощные производительные силы, созданные человеком, и использовать их на всего общества" (там же, с. 7). Внутр. противоречия, раздирающие совр. бурж. общество, усиливаются внешними противоречиями между метрополиями, колониальными державами и колониями, что находит свое яркое выражение во все нарастающем шквале национально-освободит. движений, сбрасывающих цепи колониализма.

На основе обществ. собственности и ликвидации эксплуататорских классов и эксплуатации человека человеком в социалистич. обществе прочно утвердилось единство трудящихся классов, социальных групп и наций, их сплочение вокруг Коммунистич. партии, монолитное единство самой Коммунистич. партии как руководящей силы общества, единой марксистско-ленинской идеологии. Все это превратило социальное, идейно-политич. единство общества в могучую творч. силу, к-рая созидает новое и является социальным средством разрешения возникающих неантагонистич. противоречий. В условиях социализма изменились конкретные формы проявления закона диалектич. противоречия, хотя его суть осталась: она носит характер и проявляется всюду, где есть движение, развитие . Прежде всего внутренние противоречия в условиях социализма перестали быть антагонистическими. Они обладают совершенно новой природой: взаимодействие осуществляется между совсем иными социальными силами; разрешаются противоречия иными средствами, принципиально отличными от методов классовой борьбы и социальных революций; партия владеет закономерностями развития общества, в т.ч. и законом диалектич. противоречия, поэтому разрешение противоречий осуществляется, как , своевременно и сознательно, планомерно.

Противоречия при социализме – это противоречия и трудности роста, противоречия между колоссальными возможностями, заложенными в социалистич. системе, и реализацией этих возможностей, противоречия между новым и старым, между передовым и отсталым.

Уничтожение частной и установление общественной собственности знаменует собой великий переворот в развитии человечества. Целью произ-ва становится всемерное удовлетворение потребностей всех членов общества. В массовом, изо дня в день растущем потреблении трудящихся производит, силы получают могучий, превосходящий все известное в прошлом, роста и совершенствования. Впервые в истории они получают к безграничному, невиданно быстрому подъему. Следствием этого стремит, роста является возрастание потребностей народа, к-рое, в свою очередь, становится условием дальнейшего подъема производит. сил. Необходимость все более полного удовлетворения умножающихся и усложняющихся запросов населения требует постоянного, всемерного наращивания обществ, богатства, социалистич. собственности, к-рое возможно лишь за счет непрерывного увеличения народного (национального) дохода. Но для этого, в свою очередь, необходимо как можно быстрее расширять производство, а следовательно, осуществлять максимальное накопление. Перед социалистич. экономикой стоит двоякая задача: чтобы удовлетворять неуклонно повышающийся спрос населения, нужно все время наращивать производит. силы, но для этого, в свою очередь, необходимо поддерживать высокий и все возрастающий уровень потребления.

Характерным примером диалектич. взаимодействия, взаимопроникновения противоположностей в составе целого применительно к социалистич. обществу может служить принцип демократического централизма. Момент демократич. самоуправления выступает здесь как своего рода противовес односторонне централистским тенденциям в управлении обществ, делами, и наоборот. Преобладание одной из противоположностей может привести к нарушению самого принципа.

Одним из проявлений культа личности Сталина явилось нарушение принципа демократич. централизма в партийном и гос. строительстве. Сталин в определ. период своей деятельности стремился превратить централизм в руководстве и управлении в силу, к-рая сковывала инициативу снизу.

ЦК КПСС, проявив диалектич. гибкость политич. мышления, подверг резкой критике все эти извращения периода культа личности Сталина и восстановил принципы демократич. централизма. С целью разрешения противоречия в управлении была осуществлена целая система мер, в частности вместо министерств и ведомств руководство этими отраслями нар. х-ва стало осуществляться в экономич. административных районах совнархозами.

В развитии социалистич. общества имеется противоречие между передовым марксистско- ленинским мировоззрением, господствующим в стране, и пережитками капитализма в сознании людей. Они выражаются в наличии элементов тунеядства, воровства, взяточничества, хулиганства, бюрократизма, в религ. идеологии, в проявлениях бурж. национализма и вообще бурж. идеологии среди отсталых элементов населения. Все эти и другие капитализма являются тормозом в развитии социалистич. общества. Поэтому Коммунистич. партия и ведут против них непримиримую борьбу. Изучение перерастания социализма в под углом зрения действия закона диалектич. противоречия имеет не только теоретическое, но и большое практич. значение. Этот закон является теоретич. обоснованием необходимости постоянной борьбы, мобилизации всех сил и резервов, дисциплины, инициативности и т.д., недопустимости какого-либо расхолаживания и безответственности в деле коммунистич. строительства. Всестороннее выявление противоречий и их появления – их своевременного и эффективного разрешения.

Важным методом выявления противоречий социалистич. общества является . Однако, выявив противоречия, и самокритика сама по себе не может разрешить их. Разрешение противоречий в конечном счете осуществляется трудовыми усилиями народа, путем развития материальноо-технич. базы, экономики, совершенствования гос. форм, повышения социалистич. сознательности трудящихся, умелой организаторской и воспитат. работой партии и гос-ва. Диалектическое противоречие к а к з а к о н п о з н а н и я. Этот универсальный закон развития рассматривается в марксистской философии как важнейший методологии, принцип, как логич. форма развитии познания. Подобно противоречиям в явлениях реальной действительности, возникающие и разрешающиеся противоречия в развивающемся мышлении, отражающем объективную реальность, способствуют развитию процесса познания. Объективная диалектика находит свое в диалектике субъективной. "Так называемая о б ъ е к т и в н а я диалектика царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей, которые и обусловливают жизнь природы своей постоянной борьбой и своим конечным переходом друг в друга либо в более высокие формы" (Энгельс Ф., Диалектика природы, с. 166). Подчеркивая объективный источник субъективной диалектики, Ленин пишет, что "диалектика вещей создает диалектику и д е й, а не наоборот" (Соч., т. 33, с. 183).

Поскольку взаимодействие противо-положностей составляет внутр. и стимул развития любой конкретной системы, постольку познание этого содержания и источника самодвижения системы предполагает прежде всего выявление в ней противоположных моментов, сторон, тенденций. Учение о диалектич. противоречии включает раскрытие единства противоположностей и их борьбы и определение направления развития на основе противоположностей. Метафизич. мышления, выражающийся только в аналитич. подходе по принципу: "с одной стороны – с другой стороны", ограничиваясь характеристикой противоположностей и их констатацией, оказывается научно несостоятельным.

Усматривая в противоположностях только простой факт различия, он оставляет в тени главное – взаимоотношение, взаимодействие противоположностей. "Пока мы рассматриваем вещи как покоящиеся и безжизненные, каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, мы, разумеется, не наталкиваемся ни на какие противоречия в них. Мы находим здесь определенные свойства, которые частью общи, частью различны или даже противоречат друг другу, но в этом последнем случае они распределены между различными вещами, так что не содержат внутри себя никакого противоречия. Поскольку наше остается в этих пределах, мы обходимся также обычным, метафизическим способом мышлении. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении, в их жизни, в их взаимном воздействии друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на противоречия" (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, с. 113).

Тот, кто рассматривает противоположные моменты, стороны, тенденции противоречивого процесса изолированно друг от друга, кто не поднимается до понимания их противоречивого единства, тот не может понять действит. процесс развития и его побудит. силы. Углубленное познание диалектич. противоречия предполагает, следовательно, синтетич. подход, схватывающий возникновение и взаимодействие противоположностей, их единство и взаимопереходы. "Условие познания всех процессов мира в их "с а м о д в и ж е н и и", в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть познание их, как единства противоположностей" (Ленин В. И., Соч., т. 38, с. 358).

Диалектич. взаимодействие этих противоположностей – сознания и материи – в гносеологич. плане впервые было научно раскрыто лишь марксизмом на основе обществ, практики, в процессе формирования и развития к-рой формируется и развивается сознание, в к-рой превращается в , а идеальное – в материальное. Именно обществ. людей служит опосредствующим звеном между сознанием и бытием, основой единства этих противоположностей. Возьмем другой . В истории развития политической экономии процесс разложения классич. школы Рикардо выявил прямое противоречие между законом стоимости и средней нормой прибыли. Бурж. политич. так и не нашла разрешения этого противоречия. В итоге она вообще отказалась от своего достижения – трудовой теории стоимости. "Противоречие между общим законом и более развитыми конкретными отношениями здесь хотят разрешить не путем нахождения посредствующих звеньев, а путем прямого подведения конкретного к абстрактному... Милль прибегает к этому методу только в тех случаях, когда он абсолютно не находит другого выхода. Но основной его метод иной. Где экономическое отношение, – а значит и , выражающие его, – заключает в себе противоположности, является противоречием и именно единством противоречий, он подчеркивает момент е д и н с т в а противоположностей и отрицает противоположности. Единство противоположностей он превращает в непосредственное тождество этих противоположностей" (Маркс К., Теории прибавочной стоимости", ч. 3, 1961, с. 76–77). Пользуясь диалектич. методом, констатируя противоречие между одинаковой нормой прибыли, получаемой капиталами различного органич. состава и законом стоимостей, Маркс показал, как на почве этого закона реально развиваются противоречащие ему формы экономич. отношений бурж. общества.

Приведенные примеры показывают, что единственный способ преодолеть противоречия, возникающие перед теоретич. мышлением, – это выйти за их пределы, найти им более глубокую основу, выявить переход одной противоположности в другую и раскрыть опосредствующие звенья этого диалектич. перехода. Это и есть, видимо, самый главный узел, в развязывании к-рого заключается важнейшая задача теоретического мышления, долженствующего проникнуть в сущность вещей. Эффективное применение этого закона не может носить , автоматич. характер. Оно требует всегда большой гибкости теоретич. мышления, глубокого и всестороннего учета конкретных условий рассматриваемой системы предметов, учета места и времени. Догматич. ссылка на этот закон, как и на любой другой закон диалектики, без учета конкретных условий, в нарушение принципа конкретности истины может привести к ошибкам. Примером этого может служить ошибочный тезис Сталина об обострении классовой борьбы после победы социалистич. строя, когда эксплуататорские были ликвидированы. Закономерность, присущую переходному периоду от капитализма к социализму, Сталин неправильно, перенес в условия социалистического общества, что послужило основанием грубейших нарушений ленинских норм партийной и гос. жизни, социалистич. демократии и законности. На этом примере видно, какое большое не только теоретическое, но и практико-политич. значение имеет гибко-диалектич. закона взаимодействия противоположностей.

Открытие и дальнейшая разработка диалектич. противоречия имеет огромное значение не только для развития науч. метода мышления, но и для обоснования последовательно материалистич. мировоззрения: принцип диалектич. противоречия дает вскрывать стимулы развития той или иной системы в присущих ей внутр. противоречиях и тем самым рассматривать ее движение и развитие как самодвижение и саморазвитие. Диалектич. взгляд на источник развития показывает несостоятельность поисков движущих сил развития мира за его пределами – в божественном толчке, в абс. идее, в жизненной силе виталистов и т.п.

Знание и умение применять закон диалектич. противоречия, позволяя научно объяснять действительность, составляют необходимое ее революц. преобразования. Ярким примером применения требования диалектики – учитывать борьбу противоположностей и на этой основе выявлять направление развития объекта – является характеристика совр. эпохи, данная в Программе КПСС: "Современная , основное содержание которой составляет переход от капитализма к социализму, есть эпоха борьбы двух противоположных общественных систем, эпоха социалистических и национально-освободительных революций, эпоха крушения империализма, ликвидации колониальной системы, эпоха перехода на путь социализма все новых народов, торжества социализма и коммунизма во всемирном масштабе" (1961, с. 5).

Закон диалектич. противоречия, составляющий сердцевину марксистско- ленинской диалектики, встречает крайне враждебное отношение со стороны идеологов буржуазии, к-рые пытаются затушевать социальные противоречия, обосновать возможность примирения, гармонии противоположностей.

"В своём рациональном виде диалектика внушает буржуазии и её доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, т.к. в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществлённую форму она рассматривает в движении, следовательно, также и с её преходящей стороны, она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна" (Маркс К., Капитал, т. 1, с. 20). Извращая истинную природу объективной диалектики как источника прогрессивного развития, бурж. считают, что диалектич. противоречия представляют собой не созидательный, а лишь разрушительный фактор. Будучи не в состоянии опровергнуть диалектику, бурж. пытаются лишить ее революционного содержания, прибегая к признанию "мирной" диалектики, диалектики противоположностей без борьбы, стремятся доказать, что противоречия между буржуазией и пролетариатом сглаживаются, что борьба между материализмом и идеализмом устарела, и т.п. Совр. "критики" марксистской диалектики, напр. Веттер, Бохенский, Сидни Хук и др., считают "неопровержимым" доводом против нее, гл. обр. против закона диалектич. противоречия, свое , будто бы классики марксизма не доказали диалектики вообще, реальность противоречий в особенности, а в лучшем случае дали лишь иллюстрации к диалектич. идеям Гегеля.

Одним из наиболее популярных "аргументов" критиков марксистской диалектики является утверждение о том, что будто бы действия и приложения диалектики – только , человеч. общество и познание. Исходя из этого ложного принципа, приписанного марксизму, бурж. идеологи делают , будто бы не имеет смысла говорить об "объективной диалектике" развития природы, как она существует независимо от человека. Так, напр., Мерло-Понти заявляет, что Гегель неправомерно расширил сферу приложения диалектич. законов, сформулированных им в результате анализа человеч. духа, объявив их всеобщими законами бытия. Но Гегель при этом, согласно Мерло-Понти, был последователен, ибо, будучи идеалистом, он объявил сущностью бытия духовное начало, а потому и закономерность развития последнего считал универсальной. Что же касается марксистов, то они, по Мерло-Понти, являются непоследовательными, когда, будучи материалистами, "некритически" заимствуют гегелевский тезис об универсальности характера диалектики вообще, диалектич. противоречий в частности. Такая критика марксистской диалектики свидетельствует лишь о сознат. игнорировании или о неосведомленности в проблемах совр. естествознания, к-рое полно фактами диалектич. противоречий в природе, являющейся, по словам Энгельса, "пробным камнем диалектики".

Диалектико-материалистич. учение о противоречии, как всеобщей форме и движущей силе развития, основанное на опыте всей истории, результатах развития науки об обществе и природе, представляет собой великое оружие науч. исследования и практически-политич. деятельности, успешной борьбы за коммунизм.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Коммунистической партии, Соч., 2 изд., т. 4; Mаркс К., Нищета философии, там же; его же, Капитал, т. 1–3, М., 1955; Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1955; его же, Анти-Дюринг, М., 1957; Ленин В. И., Материализм и , Соч., 4 изд., т. 14; его же, Карл Маркс, там же, т. 21; его же, Империализм, как высшая капитализма, там же, т. 23; его же, Государство и , там же, т. 25; его же, Философские тетради, там же, т. 38; Плеханов Г. В., К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, Избр. филос. произв., т. 1, М., 1956; его же, Основные вопросы марксизма, там же, т. 3, М., 1957; Программа КПСС, М., 1961; Хрущев Н. С., О Программе КПСС, М., 1961; Гераклит Эфесский, Фрагменты. – Парменид о природе. Поэма, пер. [с греч.] А. Дынника, М., ; Аристотель, Метафизика, пер. [с греч.], М.–Л., 1934; Кузанский Н., Избр. филос. соч., М., 1937; Бруно Дж., О причине, начале и едином, М., 1934; Дидро Д., Собр. соч., т. 1–2, М., 1935; Гегель, Энциклопедия философских наук, Соч., т. 1, М.–Л., 1929, ч. 1 -Логика; Белинский В. Г., Избр. филос. соч., т. 1–2, [М.–Л.], 1948; Чернышевский Н. Г., Избр. филос. соч., т. 1–3, Л., 1950–51; Деборин А. М., Гегель и , в кн.: Гегель , Соч., т. 1, [М.–Л.], 1929; Асмус В. Ф., Очерки истории диалектики в новой философии, 2 изд., М.–Л., 1930; его же, Диалектика Канта, 2 изд., М., 1930; его же, Маркс и буржуазный , М.–Л., 1933; Дудель С. П., Законы материалистической диалектики, М., 1958; Проблемы развития в природе и обществе. [Сб. статей], M. –Л., 1958; Ильенков Э. В., Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" Маркса, М., 1960; Мелюхин С., О диалектике развития неорганической природы, М., 1960.

А. Спиркин. Москва.

Философская Энциклопедия. В 5-х т. - М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Ф. В. Константинова . 1960-1970 .

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ - способ онтологизации противоречий и противоположностей. В логике и философии различают контрадикторные (противоречащие) и контрарные противоположности. Контрадикторные противоположности возникают в результате деления класса объектов на два подкласса по наличию или отсутствию признака; такое (дихотомическое) - самый элементарный способ находить различие в сходном. Контрарные противоположности - продукт более сложной логической процедуры; они возникают в результате деления упорядоченного класса объектов на три подкласса (напр., углов - на острые, прямые и тупые; признаков - на единичные, особенные и всеобщие). Крайние члены этого ряда, обладающие наибольшим и потому законченным различием, называют контрарными противоположностями. Их критериальное отличие от контрадикторных - наличие переходного, промежуточного подкласса: между острыми и тупыми углами - прямых, между единичными и всеобщими признаками - особенных и т. д.

Деление противоположностей на контрарные и контрадикторные является полным, при этом никаких не охватываемых им диалектических противоположностей не существует. Логика и философия изучают не разные виды противоположностей, а разные отношения между ними: логика - законы противоречия, двойного отрицания и исключенного третьего, философия- тождество противоположностей, единство и борьбу противоположностей, их переход друг в друга.

Наиболее трудным для анализа является отношение тождества противоположностей. Самая радикальная его трактовка, получившая “тезис Гегеля”, сводится к утверждению, что две противоположности могут быть одновременно, в одном и том же смысле присущи одному объекту. Тем самым утверждается, что противоположности совмещены, слиты, отождествлены, представляют собой одно и то же. Основным аргументом в защиту этой точки зрения еще в античности были антиномии - конъюнкции противоречащих друг другу утверждений, полученных из бесспорных посылок по общепризнанным правилам вывода, в частности, что движущееся тело одновременно и находится, и не находится в данной точке. Современная лишь увеличила таких аргументов: логические и семантические парадоксы породили в нач. 20 в. оснований математики, а корпускулярно-волнового дуализма - кризис квантовой механики. Принципиальное отличие антиномий от обычных формально-логических противоречий в том, что их нельзя устранить без ущерба для той науки, в лоне которой они возникли: типов, устраняющая парадоксы теории множеств, исключает вместе с ними и вполне безвредные выражения, а статистическая квантовой механики, устраняющая корпускулярно-волновой дуализм, делает эту науку неполной. Сторонники “тезиса Гегеля” заключают на этом основании, что антиномии - это не ошибки, а формы истинного отражения объективных противоречий.

Однако онтологизация логического противоречия, снимая проблему антиномий, порождает не менее серьезные трудности. Они возникают при попытке конкретно представить себе то положение дел, которое задается “антиномией-истиной”. Тождество - это отношение объекта к самому себе. Единство и борьба - это отношения двух объектов. Приписывать эти отношения тождественным (совпавшим, слившимся) противоположностям - значит переходить грань, отделяющую диалектику от иррационализма. Именно поэтому “тезису Гегеля” противостоит трактовка антиномий не как истин, а как симптомов нерешенной проблемы. Объявляя “тезис Гегеля” интеллектуальным тупиком в исследовании как логических, так и онтологических противоречий, оппоненты, однако, делают его ядро - понятие тождества противоположностей - ядром и собственной концепции. Оно играет здесь примерно ту же роль, что и понятие вечного двигателя в термодинамике: как контрарные, так и контрадикторные противоположности - это в большинстве случаев материальные объекты, и их слияние, отождествление исключается законами сохранения. Но тождество противоположностей мыслимо; более того, тенденции к его возникновению постоянно зарождаются в самой действительности, напр., у движущихся навстречу друг другу тел. Отождествлением противоположностей, возникновением онтологизированного логического противоречия противоречие разрешается лишь в воображении, в логически противоречивом суждении. В реальном пространствевремени оно устраняется другими способами, и борьба противоположностей - лишь самый разрушительный из них. В конкретных науках эти способы исследованы детально. Особенно богата методология разрешения социальных противоречий, показывающая, в частности, что реальной борьбы противоположностей можно избежать посредством моделирования ее в диалоге, позволяющем, по выражению К. Поппера, гибнуть теориям, а не их сторонникам.

Противоречие редко существует в чистом виде. Обычно оно выступает в паре с отношением соответствия (гармонии, согласия). Если противоречие - источник борьбы противоположностей, то соответствие - движущая сила их единства. Многозначным термином “единство” здесь обозначается такое взаимодействие противоположностей, которое направлено на взаимное поддержание их существования, а не на взаимное уничтожение.

Попытки сконструировать мир из противоположностей и объяснить их взаимодействием все происходящие в мире изменения предпринимались еще в древности. Современный гносеологический религиозных мифов показал, что эта идея выражается там подчас совершенно явно. Напр., в индонезийских мифах из первоначального неразделенного космического целого возникают два полярных божественных начала, которые, противостоя друг другу и в то же время дополняя друг друга, в конце концов объединяются в высший . “В истории досистематического мышления, - отмечает М. Элиаде, - редко встречается формула, более разительно напоминающая гегелевскую диалектику, чем индонезийские космологии и символика” (Элиаде М. Космос и история. М., 1987, с. 238). Это совпадение мифологической картины мира с философской объяснимо: в понятии противоположностей заключена дедуктивная сила, предопределяющая практически все дальнейшие шаги исследователя, подобно тому, как понятие натурального числа определяет все дальнейшие шаги . Философия лишь ясно выражает то, что в мифе смутно осознается. Так, пифагорейцы дают следующую классификацию противоположностей: предел и беспредельное, четное и нечетное, единое и множество, правое и левое, мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, хорошее и дурное, квадратное и продолговатое. У Гераклита понятие противоположностей не только используется для статического структурирования мира, но постулируется Вражда противоположностей, которой объясняются происходящие в мире изменений. Эмпедокл дополняет Вражду Любовью. Аристотель использует отношения между противоположностями для структурирования не только объективного мира, но и мышления, в частности для формулировки основных логических законов. Гегель стремится показать, что развитие мира и познания осуществляется путем раздвоения на взаимоисключающие и взаимодополняющие противоположности, единства и борьбы между ними. В диалектическом материализме это положение Гегеля считается законом диалектики, ее ядром. См. ст. Диалектика и лит. к ней.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки - всеобщий закон природной и общественно исторической действительности, выступающий и как закон её познания, выражающий суть, «ядро» диалектики. Этот закон занимает центральное место в материалистической диалектике, имеет универсальное… … Большая советская энциклопедия

Данная статья о философском и религиозном понятиях. В Википедии есть также статья о Единство (значения) Единство (др. греч. μονάς, лат. Unitas) такая взаимосвязь определенных предметов, процессов, которая образует целостную систему… … Википедия

Диалектическая логика в широком смысле есть философская наука, систематически развёрнутое изложение диалектики, понимаемой как логика (наука о мышлении) и теория познания объективного мира. В узком смысле, логическая дисциплина о формах… … Википедия

- (от греч. dialektike (techne) искусство вести беседу, спор) филос. теория, утверждающая внутреннюю противоречивость всего существующего и мыслимого и считающая эту противоречивость основным или даже единственным источником всякого движения и… … Философская энциклопедия

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ. С о д е р ж а н и е: I. Предмет диалектического материализма 479 II. Возникновение диалектического материализма.... 480 III. Ленинский этап в развитии диалектического материализма 481 IV. Материя и сознание 483 V.… … Философская энциклопедия

См. в ст. Диалектика. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. ЛОГИКА ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ … Философская энциклопедия Подробнее электронная книга

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития , отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где есть единство и развитие (*левая и правая стороны дома, черное и белое – это противоположности, которые не демонстрируют действие этого закона).

В развитии противоречий можно выделить несколько этапов: тождество – различие – противоположность – противоречие – разрешение противоречия – новое тождество - ...

Понятие «тождество » обозначает одинаковость предмета или явления по отношению к самому себе или к другому предмету или явлению. Действительность постоянно изменяется, поэтому тождество всегда относительно, оно порождает различия.

Различие – это первый этап развития противоречия, это отношение нетождественности объекта самому себе или другому объекту. Различия бывают внешними (между отдельными предметами или явлениями) и внутренними (данная вещь превращается во что-то иное, оставаясь на данном этапе самой собой), несущественными (не затрагивающими глубинные, определяющие связи) и существенными .

Следующая ступень развития противоречия – противоположность – это предельный случай существенных различий. Противоположность предполагает наличие двух взаимообусловленных сторон, которые по отношению друг к другу выступают как «свое иное» (Гегель). Противоположности образуют единое целое, понятие «единство противоположностей» обозначает устойчивость объекта. И в то же время они взаимоисключают друг друга (в этом их «борьба»). Поэтому наличие противоположностей делает неизбежным их столкновение, т.е. переход к следующему этапу – противоречию .

Чтобы стать источником развития, противоречие должно разрешиться .

Основные формы разрешения противоречий:

Компромисс борющихся сторон, их адаптация или взаимопереход друг в друга на более высоком уровне,

Победа одного и уничтожение другого,

Гибель обеих противоположностей и коренное преобразование системы.

[* Пример 1: появление нового вида в органической природе. Исходный вид приспособлен к среде. Существует гармония (тождество) между видом и средой, а также тождество данного вида самому себе, т.е. его устойчивость. Изменение среды ведет к появлению несоответствия между видом и средой (внешние различия), это вынуждает живую систему (вид) изменять свое качество (несоответствие своего нового состояния старому, т.е. внутреннее различие). При нарастании новых качеств они вступают в противоречие с исходными. С другой стороны, старые качества, оказавшись неприспособленными к измененной окружающей среде, вступают в противоречие с этой средой. Действие естественного отбора ликвидирует нежизнеспособную форму, продолжает существование новый вид, сложившийся в результате нарастания внутренних изменений. Этот же пример демонстрирует противоречие изменчивости и наследственности в живой природе: живой организм невозможен без единства этих противоположных тенденций, и в ходе эволюции разрешение данного противоречия согласуется с потребностями развития всей системы в целом.

Пример 2: социальные конфликты, их возникновение, развитие и разрешение].

2)Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений.

Этот закон определяет механизм развития , отвечает на вопрос, каким образом оно происходит.

Качество – это совокупность всех свойств объекта в их целостности, определяющая его функциональное назначение. Свойство – это способ проявления определенной стороны объекта по отношению к другим объектам, с которыми он взаимодействует. Качество указывает на единство свойств объекта, характеризует его относительную устойчивость. Качество дает возможность отличать один предмет от другого.

Количество – это совокупность однородных элементов, составляющих в своей целостности определенное качество. Количество выражает внешние взаимоотношения предметов, их частей, свойств или связей и проявляется как число (если их можно сосчитать), величина (если их можно измерить), объем, степень проявления свойств.

Качество и количество образуют неразделимое единство. Это единство выражается в понятии «мера». Мера – это границы, в пределах которых при количественных изменениях предмет или явление сохраняет свое качество.

[Идея меры интересовала философов с древности (Фалес: «Мера – наилучшее»; Демокрит: «Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным», Платон: «Мера – середина между избытком и недостатком»; Августин: «Мера – это количественная граница данного качества, это то, больше чего или меньше чего оно не может быть»).]

Процесс развития представляет собой процесс взаимного перехода количественных и качественных изменений.

В системе происходит постепенное накопление количественных изменений (это может быть: -изменение числа элементов в системе,

Изменение скорости движения,

Изменение объема информации,

Изменение степени проявления какого-л. качества и т.д.)

В границах определенной меры качественная характеристика объекта сохраняется. Однако на определенном уровне изменений количественные изменения переходят границу меры – это приводит к возникновению нового качества. Процесс перехода от одной меры к другой, превращения старого качества в новое называется «скачок ».

(Пример: в границах 0 - 100 0 вода сохраняет свою качественную определенность; при нагревании изменяются некоторые свойства - температура и скорость движения молекул, но вода остается водой; при 100 0 количественные показатели этих свойств переходят границу меры и происходит скачок – вода переходит из жидкого в парообразное состояние.)

Существуют различные виды скачков:

-постепенный - длительный во времени, его границы не имеют четкого выражения (*возникновение жизни на земле, *происхождение человека, образование новых видов растений и животных и т.д.);

-мгновенный - характеризуется быстрыми темпами, высокой интенсивностью и четко выраженными границами.

Процесс развития представляет собой единство прерывного и непрерывного. Непрерывные изменения – это постепенные количественные изменения и связанные с ними изменения отдельных свойств в рамках данного качества. Непрерывность в развитии выражает относительную устойчивость мира. Прерывность означает переход в новое качество и выражает изменчивость мира.

3)Закон отрицания отрицания.

Этот закон определяет направленность развития , выражает преемственность в развитии, определяет связь нового и старого.

При метафизическом подходе отрицание понимается как простое уничтожение старого новым. В диалектике отрицание рассматривается как необходимый момент развития, условие качественного изменения объекта.

Отрицание отрицания , или двойное отрицание представляет собой снятие – т.е. сохранение некоторых элементов или свойств старого объекта в составе нового.

Впервые закон отрицания отрицания был сформулирован Гегелем, который представил его в виде триады: тезис – антитезис – синтез . Антитезис отрицает тезис, а синтез объединяет тезис и антитезис на более высоком уровне. Синтез является началом новой триады, т.е. становится новым тезисом.

(Пример Гегеля: почка исчезает, когда распускается цветок, т.е. цветок отрицает почку, в момент появления плода отрицается цветок. Эти формы развития вытесняют друг друга как несовместимые. В то же время они необходимы для существования друг друга, представляют собой элементы органического единства, их равная необходимость и составляет жизнь целого.)

Появление нового одновременно и отрицает старое, и утверждает его через снятие, т.е. сохранение положительного, необходимого для существования нового. В этом состоит преемственность в развитии. Мир в настоящем есть результат прошлого и основа для будущего. Социальная форма преемственности, форма передачи человеческого опыта называется традицией .

. Методологическое значение законов и категорий диалектики для медицинского познания .

Основные законы и категории диалектики имеют важное методологическое значение как для построения системы теоретической медицины, так и для практической деятельности врача. Они являются теоретической основой для определения сущности здоровья и болезни, нормы и патологии, для формирования клинического мышления врача.

Закон единства и борьбы противоположностей в медицинском познании проявляется в следующем:

На уровне взаимодействия организма и среды это состояние относительного равновесия организма с окружающей средой, устойчивость состояния организма в постоянно изменяющейся внешней среде, которое выражается в одном из важнейших понятий теоретической медицины – «гомеостаз » (состояние равновесия организма, которое служит условием нормального режима жизнедеятельности, что клинически соответствует состоянию здоровья);

На уровне организма проявляется в таких явлениях, как ассимиляция (усвоение организмом внешних по отношению к нему веществ) и диссимиляция (распад веществ в организме), которые в единстве составляют обмен веществ, являющийся основным свойством жизнедеятельности организма; норма и аномалия, целостность и дискретность и др.;

На уровне психофизиологии это все явления, связанные с социально-биологической дисгармонией.

Закон перехода количественных изменений в качественные проявляется при изучении соотношения здоровья и болезни. Философское понятие «мера» соответствует медицинскому «норма» (в состоянии здоровья, в подборе лекарственных средств и др.).

Закон отрицания отрицания в медицинском познании проявляется в нескольких аспектах:

Позволяет раскрыть тенденции развития болезни и выздоровления, последить взаимосвязь и преемственность различных этапов этих процессов. В этом аспекте философской триаде «тезис – антитезис – синтез» соответствуют понятия «здоровье – болезнь – выздоровление» или «естественная микрофлора человека – воздействие антибиотика – измененная микрофлора»;

Связан с наследованной обусловленностью патологических процессов и заболеваний;

Связан с процессом смены научных теорий.

Законы диалектики

Принципы диалектики могут быть выражены и конкретизированы только через ее основные законы и категории.

Законы диалектики в стихийной форме были известны в Древней Греции, теоретически разработаны в философии Г. Гегеля.

Законы диалектики – основные законы развития, каждый из которых отражает процесс развития в целом.

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений дает ответ на вопрос – как происходит развитие, вскрывает «механизм» развития.

Закон единства и борьбы противоположностей дает ответ на вопрос, почему происходит развитие, вскрывает источник развития.

Закон отрицания отрицания дает ответ на вопрос – какова тенденция развития, вскрывает общую тенденцию развития.

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений

Закон показывает, как, каким путем возникает новое. Согласно диалектической концепции развития, все предметы и явления беспрестанно изменяются. И в то же время они обладают относительной устойчивостью.

Что же позволяет судить об устойчивости предметов и явлений? Прежде всего, их качественная определенность. В обыденном представлении качество ассоциируется с определенными свойствами и оценками предмета. Например, «эта продукция обладает высоким или низким качеством».

Философское понятие качества предполагает способность предметов и явлений иметь свои границы, так как любой предмет отличается от другого предмета качеством. Качество есть то, что делает предмет быть тем, чем он является. Качество есть определенность предмета, представляющая собой целостную и относительно устойчивую совокупность его специфических свойств, характеристик, черт сходства с другими предметами. Предмет может изменять свои свойства, терять их, но оставаться в данном качестве.

Количество – это степень развития данного качества, это такая определенность предмета, которая в известной мере безразлична данному качеству. Количественно мы можем сравнивать качественно однородные предметы. Количество находит свое воплощение в величине – числе, объеме интенсивности развития.

Количество характеризует различия внутри данного качества. До какого предела могут происходить количественные изменения внутри одного качества? Такой предел существует, он связан с понятием меры.

Мера – это допустимый интервал количественных изменений, в пределах которого сохраняется данное качество. Мера выражает внутреннюю связь качества и количества, где количественные различия внутри данного качества не могут превысить определенных границ. В отдельных случаях этот интервал не имеет строгих, точных границ. Это заметили еще древние. В софизме «Лысый» говорится, что, потеряв один волос, человек, лысым не становится, потерявшего два волоса лысым не назовешь, теряя по одному волосу, человек становится лысым. Качественное различие между пышной прической и лысиной несомненно.

В природе, обществе и мышлении развитие происходит не иначе как путем количественного прибавления либо убавления материи или движения. Эти количественные изменения, переходя границы меры (скачкообразно), приводят к появлению нового качества.

Скачок – это момент, форма, способ перехода одного качества в другое, это нарушение, прерывание постепенности, непрерывности количественных изменений.

Не всякая произвольная сумма денег или величина стоимости может быть превращена в капитал, необходим определенный минимум денег или меновых стоимостей в руках отдельного владельца денег. Этот факт подтверждает закон перехода количественных изменений в качественные. Однако качественные изменения, вызванные количественными, оказывают обратное воздействие на количественные характеристики предметов, явлений, процессов. Например, знание одного иностранного языка облегчает изучение других иностранных языков.

Закон единства и борьбы противоположностей

Этот закон называют ядром диалектики, так как именно он указывает причину, источник диалектического изменения, развития. Каждому предмету, явлению свойственны внутренние противоположности. Они находятся во взаимодействии: предполагают друг друга и ведут между собой борьбу. Именно борьба внутренних противоположностей служит источником самодвижения, саморазвития явлений материального мира.

Тождество– это понятие, которое отражает постоянство предмета, его относительную устойчивость, совпадение его сторон, тенденций. Однако предмет постоянно изменяется, т. е. нарушает установившееся равенство самому себе. Различие– это понятие, которое отражает изменчивость предмета, несходство его сторон, тенденций.

Тождество и различие не существуют друг без друга. В тождестве есть всегда различие, а различие предполагает тождество. Тождество конкретно. Тождество содержит различие, а различие основано на сравнении. Сравнение предполагает уравнивание предметов в каком-то отношении. Например, два атома одного элемента тождественны и в то же время различны (изотопы, ионы, энергетические уровни). Чем сложнее форма движения материи, тем большую роль играют различия. Тождество и различие существуют постоянно в их противоречивом единстве.

Противоположности– это различия в явлениях, предметах, сторонах, которые в определенной целостности взаимно исключают друг друга. Например, в атоме существуют положительно и отрицательно заряженные частицы, в живой природе – наследственность и изменчивость, в общественной жизни –имущие и неимущие.

Отношение между противоположностями есть противоречие. Противоречие есть понятие для обозначения отношения между сторонами, тенденциями целого предмета, при котором они взаимополагают, взаимообусловливают, взаимоотрицают друг друга.

Противоречия можно классифицировать по характеру возникновения (необходимые – случайные), по месту в системе (внутренние – внешние), по роли в развитии (основные – не основные), по типу (антагонистические – неантагонистические).

С точки зрения диалектики источником развития являются внутренние противоречия (обусловленные внутренними противоречиями системы). Внутренние противоречия служат источником самодвижения вещей. Мир предстает перед нами как единый, состоящий из двух противоположностей (материальное и идеальное). Противоположности, составляющие противоречия, стремятся преодолеть друг друга. Между ними существует натяжение, борьба, преодоление друг друга. Борьба противоположностей в едином и есть та сила, которая заставляет развиваться природу, общество и мышление. Противоречие и есть источник развития.

Относительный характер единства и абсолютный характер борьбы противоположностей проявляется в следующем:

1. Если речь идет о единстве противоположностей и борьбе между ними, то имеются в виду только такие противоположности, которые внутренне присущи предмету, явлению, процессу.

2. Противоположности не могут существовать друг без друга, однако их единство условно, временно, преходяще, относительно.

3. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение. Новое возникает в результате борьбы, а не благодаря единству противоположностей.

4. В процессе борьбы противоположности могут превращаться друг в друга. Нет ни одного явления, которое бы не могло при известных условиях превратиться в свою противоположность.

5. Борьба противоположностей и их единство обусловливают в определенных ситуациях возможность временного равнодействия противоположностей, устойчивости предметов, равновесия сил.

Закон единства и борьбы противоположностей в неорганической природе проявляется в виде борьбы между притяжением и отталкиванием. В органической природе закон проявляется как единство и борьба двух противоположных процессов – ассимиляции и диссимиляции, наследственности и изменчивости. В обществе – во взаимодействии производительных сил и производственных отношений, борьбе старого и нового и т.д.